2022-й стаўся для беларускай пісьменніцы Таццяны Заміроўскай часам radio silence — творчай паўзы з непрадказальнай перспектывай. Пісаць пра асабістае на фоне жахлівай вайны падавалася чымсьці другасным ды неістотным. Зноў адчуць сябе жывой атрымалася праз вяртанне да музыкі жыўцом — аднаўленне былога канцэртнага досведу музычнага крытыка. Чытай словы. Альбо слухай гукі. Ці чытай і слухай. Каму проза, каму Spotify. Бо ў кожнага ёсць права на свой боль. І сваю тэрапію.

Все, что я люблю, — старше Путина

Про войну я изначально как будто знала, что она неизбежна, — но не могла поверить в неизбежное до последней минуты. В январе 2022, когда я писала текст-приложение к кураторской выставке Ульрики Мюллер в Венском музее современного искусства — о животных, насилии и власти, — я поняла, что пишется только о войне и о немоте. После месяца бесплодного страдальческого мычания я написала о собственном дедушке, чья история о мобилизации и войне, в которой он не хотел участвовать, к моему сознательному возрасту трансформировалось в постинсультный бесконечный крик. Так легко потерять речь не метафорически, а по-настоящему. Почему же, раз она у меня пока что есть не метафорически, а по-настоящему, я пользуюсь ей не так и не для того, чтобы говорить о важном, о яблоневом саде и о механической собаке с механической пеной у рта? О том, что чье-то нежелание идти на войну и умирать может однажды стать текстом через два поколения, — я существую только благодаря тому, что кто-то выбрал не умирать на войне. Но многие существуют только благодаря тому, что кто-то выбрал обратное. Но не быть потомком героев — не стыдно.

А что стыдно? Да за что только не стыдно в 2022-м, в год глобального стыда всех за всё. Правда, год начался для меня с понимания того, что когда тебе не страшно, тебе никогда не стыдно.

Стыд, лед и бесстрашие

В начале февраля я пошла на общегородскую вечеринку в честь дня рождения моего почти любимого (но не самого) нью-йоркского композитора Филиппа Гласса — его мог поздравить вообще любой, но формат вечеринки подразумевал некоторое преодоление, потому что это была дискотека под музыку на катке. Диджеила Лори Андерсон. Другого способа поздравить Филиппа Гласса не было. Если любишь Филиппа Гласса и хочешь его поздравить — надевай коньки и катайся под музыку от Лори Андерсон. Мои боевые подруги, матери многих детей и владелицы престижнейших арт-премий мира, застегнули на лодыжках стальные колодки коньков и беспомощно повисли на обледенелом бортике вместе с другими ошалевшими меломанами. Я взмахнула руками и бойко поехала вперед, хотя до этого никогда не каталась на коньках. Думаю, дело в том, что мне не было страшно: у меня не было ровно никакого опыта страха об этом виде физической деятельности, поэтому у меня все получилось. Или это потому, что у меня есть медицинская страховка? (Однажды, возвращаясь домой в гололед, я поскользнулась и упала, и, лежа на черном льду Бушвика под реконструированными руинами кирхи, начала рыдать — не от боли, а от ужаса: если что-то сломано, не хватит денег расплатиться с больницей).

«Давайте-давайте, вы не так уж и плохи! — подбадривала отважных катальцев Лори Андерсон. — Еще десять минут назад вы были совсем говно, а теперь все получше идет!» Через час броуновское каточное движение было налажено и все хором пели имениннику, прячущемуся в снежном домике около входа в Рокфеллер-центр, минималистскую версию Happy Birthday.

Это была прекрасная вечеринка, но написать о ней я не смогла. Музыкальный журналист из меня выбыл навсегда, выписавшись из моей идентичности, как из гостиницы, в которой он и так последние годы проживал в кредит. Теперь он в розыске и ему лучше нигде и никак не проявляться. Он и не проявляется. Я долго думала: почему так произошло? Иногда мне кажется, что причина — в том, что люди, когда-либо выражавшие в адрес меня-музыкального-журналиста разного уровня агрессию по поводу того, что я занимаю именно их, этих людей, место и забиваю эфир своими сложными пустыми метафорами, не давая им красноречиво развернуться со своей истиной, — в основном оказались довольно неприятными. Когда выясняешь подобное, хочется это купе поскорей освободить, причем задним числом, чтобы они ехали по этому маршруту изначально, со станции Борисов-сортировочный, пусть ее и никогда не существовало. Теперь существует.

Были и другие объяснения. Иногда мне казалось, что я больше не могу сделать так, чтобы читатель полюбил то, что люблю я. А другой цели у меня, если подумать, никогда не было: я писала о музыке только потому, что очень ее любила и пыталась найти способ сделать так, чтобы эту любовь приумножить. Если бы я умела ее производить (музыку ли, любовь ли), я бы, наверное, вообще не начала писать. Писательство в моем случае возникло из немощи, невозможности выразить чувства и, конечно же, из страха — играть музыку публично очень страшно. Мне ничего и никогда не было так страшно публично, как исполнять музыку. Мне до сих пор снятся кошмары про музыкальную школу. Люди, которые делают это каждый день и получают от этого удовольствие, — самые бесстрашные люди в мире. Именно поэтому я решила, что буду писать о них и сделаю это своей профессией. Но все мы в 16 лет принимали тупые решения, это нормально.

А еще мне в какой-то момент стало стыдно за свои музыкальные вкусы. В 20 я ими гордилась, в 30 начало становиться немного стыдно, а ближе к 40 — вообще кошмар. Может, это как-то связано с наслушанностью и образованностью. Если в 15 я, мысленно распевая Kill The DJ, гимн моей светлой юности, могла выпинать с пьедестала мерзкого евродиджея в подростковом лагере в словацкой деревне в Татрах и, упиваясь тем, какая я крутая и прогрессивная, включить трек Джорджа Харрисона Got My Mind Set On You, то в 34, когда друг Погодина позвала меня подиджеить, чтобы я не умерла от депрессии (спасибо ей), я беспомощно перебирала трэки и плевалась: Laibach слишком пафосно, как будто я хочу показаться нестандартной? Если я поставлю Игги Попа, все подумают, что я не развиваюсь и слушаю то же, что и в детстве? Круто ли слушать Santigold, или лучше Кендрик Ламар, ведь тогда все поймут, что я слушаю то, что хвалит Питчфорк? Я заметила, что, выбирая треки, пытаюсь угадать, какую музыку минские 20-летние считают крутой, но уже не думаю о том, что я включу что-то, что я ужасно люблю, и смогу разделить эту любовь с другими. Ну нет, потом все наладилось. Алкоголь, оказывается, помогает. Видишь, как все скачут под дурацкие дэнс-треки всеми забытой группы The Music или старые хиты «Ляписов», и заливаешься слезами: у тебя через два дня самолет в Нью-Йорк навсегда, и ты запомнишь этот вечер тоже навсегда, потому что сегодня ты именно в том периоде своей жизни, когда всё навсегда. Они попрыгали и забыли, а у тебя — вот, до сих пор помнишь, как в тот вечер болело горло, какой был дэвидлинчевский кафель в туалете, и как Ян Бусел подливал тебе ардбега в глинтвейн и ты, обняв Погодину на ковровой дорожке из бетона, шепчешь ей в замерзшее ухо: «Послезавтра я улетаю, мы не очень скоро увидимся». И это первый раз, когда ты говоришь ей такое важное, и это последний раз, когда ты ее видишь. Но только на данный момент. Я все еще верю в будущее.

Уже в Штатах, в летней магистратуре в Bard College, я несколько раз, опять же приняв для отваги (точнее, против стыда) алкоголя, могла таки пробраться к пульту, чтобы поставить какую-то музыку, — но волшебства не было, ничего не работало: я слишком хотела понравиться им, я хотела поставить что-то такое, чтобы они поняли, что я классная и слушала в своей для них чужой и отсталой Беларуси что-нибудь прогрессивное. Просто делиться любимой музыкой, как в 17, я больше не могла — было стыдно. Включить что-то из Psychic TV, чтобы Мари Лозье поняла, что мы друзья навек и на мне джинсы мертвой Леди Джей, купленные на гаражной распродаже? Поставить немецкий нью-вейв? О, надо дать им понять, что я люблю Coil! На караоке-тусовках я самый скучный гость, во мне слишком много белорусского эмбарассмента. А ведь это именно я должна была пищать в микрофон All The Things She Said после того, как культовый художник Александро Сегаде дирижировал хором молодых лос-анджелесских фильммейкеров (вы видели их имена в титрах фильмов GetOut, Us, Nope и это вот все), которые пытались вспомнить текст песни Чорного Субботника «Поросята войны».

Мои поросята войны и стыда молчат, поэтому меня никогда не будет ни в каких нормальных титрах. Если я слушаю то же, что слушают дети моих друзей — Mitski и Билли Айлиш, — я слушаю подростковую музыку, это стыдно. Если я слушаю музыку своих ровесников — Arcade Fire, — синхронизируюсь с не самыми приятными вещами, через которые эти ровесники проходят (я старше Уина Батлера ровно на три дня), и это стыдно. Слушаю то, что сформировало меня — Beatles и The Who, — стыдно, что так и застряла, наверное, в своей подростковости. Слушаю тех, кто помог мне повзрослеть — Porcupine Tree, dEUS, — стыдно, что я и в 40 слушаю тех же, кого слушала в 20. И потом, они сами такие же, как были тогда. Вы видели вообще Стива Уилсона? Он даже в 50 выглядит как девочка-подросток в ленноновских очках — именно такой девочкой-подростком я была в 2003, когда впервые попала на его концерт в Варшаве, а потом рыдала до утра во сне в студенческом хостеле на улице Горношленской.

А еще я больше всего в жизни боялась стать Старым Рокером. Ну, вы знаете такого — Старый Рокер. Ему где-то под 50, но уже лет десять как под 50. У него серьезное напряженное детское лицо, все изборожденное морщинами, как у специально состаренного ребенка из сказки о потерянном времени. Он полон любви и лояльности: никогда не предаст любимую группу Judas Priest или там, не знаю, Motorhead. У него есть все пластинки кумиров: фирменные диски, репринты винилов, кое-что даже с автографами. Старый Рокер кончает именно тем, чем кончил Коля Васин: однажды Старый Рокер прыгнет с шестого этажа торгового центра на сияющий мраморный пол, его прикроют огромным, как его бесполезный уже музыкальный архив, пластиковым пакетом, потом помоют пол, и на этом все закончится. Коля Васин покончил с собой, потому что понял, что его любовь к Джону Леннону слишком смертельная и огромная, чтобы ее мог уместить в себе человеческий мир, — из-за неразделенности этой любви он и прыгнул. Смерть Коли Васина в 2018 году произвела на меня чудовищное, убийственное впечатление, сделав мне больно там, где я даже не ожидала себя обнаружить как продленную в чужое небытие добавочную нервную систему, — я поняла, что это в каком-то смысле я и есть; это было одно из моих возможных будущих. То, что я его избежала, в каком-то смысле означает еще и то, что это я лежала на этом мраморе, — та часть меня, которая выбрала исчезнуть.

Видимо, именно из-за страха стать Старым Рокером я окончательно потеряла связь с возможностью текста о музыке. Три года назад я купила у подруги-сонграйтера пианино, и когда мне совсем тяжко, я играю на нем ту клавесинную партию из песни группы «Душители» про, наверное, героин.

Что-то изменилось во мне после ковидного карантина — я поняла, что снова хочу ходить на концерты. Когда я попала на первый свой постковидный концерт — это были Modest Mouse где-то в Бруклине, — я своим травмированным диссоциативным взглядом, в течение долгого времени наблюдавшим ужас, запертость и боль, вдруг увидела происходящее как страннейшее действо почти религиозного толка: множество людей, не знакомых друг с другом, собрались вместе по причине коллективной любви к определенному творческому продукту, который производят конкретные люди, и эти конкретные люди в реальном времени воспроизводят этот продукт еще раз на всеобщее обозрение. Ошарашивающая архаичность происходящего выбила меня из колеи — то есть, концерты, оказывается, такая устаревшая, дисфункциональная и физическая штука откуда-то из человеческого прошлого, доставшаяся нам в качестве атавизма и по какой-то удивительной причине работающая до сих пор. Как это вообще возможно?

В 2022 году я стала ходить буквально на все концерты всех любимых групп. Мне не было жалко денег — я поняла, что в тот момент, когда я умру, у меня на банковском счету почти наверняка будут какие-то деньги, которыми я не смогу уже воспользоваться, поэтому лучше пользоваться ими прямо сейчас, пока я жива. Мне не было неловко покупать билеты на любимые группы и делиться концертными сториз в соцсетях. Я как будто наконец-то позволила себе любить и чувствовать. Видимо, это связано с тем, что я окончательно осознала, насколько конечна и быстротечна жизнь, безопасность и возможность чего угодно, — потом ничего не будет, да и меня не будет тоже, надо успеть все сейчас. А чувства мне были очень нужны, потому что весь 2022-й мне казалось, что я разучилась плакать и больше никогда не научусь.

Мой год в концертах не получился счастливым или преодолевающим что-либо; он не похож на список достижений или эстетический хит-парад приличных групп, любить которые не стыдно (надеюсь, и не будет — этот текст я пишу, скорей, для себя самой, потому что если я не напишу его, так и буду молчать), но он оказался единственным для меня способом упорядочить и запомнить происходящее как некий чувственный, эмоциональный факт жизни, столкнувшейся с неосмысляемым.

Каждый из нас справлялся с этим неосмысляемым так, как может. Для меня этим способом были концерты. Они не помогли мне что-то понять — я ничего не поняла. Они не помогли мне и осознать мои собственные эмоции — мне не интересны мои собственные эмоции в данный момент, у всех сейчас эмоции, как их ни назови. Но они помогли мне чувствовать себя живой — живым человеком в моменте, способным любить и плакать. Больше ничего живого во мне не было, кроме этого плачущего существа в некие редкие вспышечные секунды. Эта пунктирная, нитевидная, переливающаяся мерцающими каплями живая жизнь видится мне чем-то вроде перегоревшей новогодней гирлянды, протянутой между домами, по которой я, как призрачный канатоходец, пытаюсь не то чтобы перейти на другую сторону улицы, но как-то двигаться в направлении света, ориентируясь на эти дождевые вспышки, эти болотные сияния, ignis fatuus, глупый огонь. Я тот самый текст, который так и не написал Набоков, потому что это все ужасающая пошлость.

Но я все-таки перейду, чтобы не утонуть. Никому не обязательно это читать, но я обязана это написать. В целом, кстати, я руководствуюсь этим принципом, когда пишу что угодно вообще, но сейчас я руководствуюсь им больше, чем когда бы то ни было.

Февраль. David Byrne, American Utopia и британский флаг

В ночь, когда началась война, меня катастрофически, в режиме мании заинтересовал Ринго Старр в контексте Москвы. Не вспомню вообще, чтобы меня вдруг заинтересовала Москва мощнее, чем вечером 23 февраля. Думаю, это защитная реакция.

В тот вечер мы с Л. хотели попасть на очередное бродвейское шоу «Американской Утопии» Дэвида Бирна. Я уже была на этом шоу две недели назад и вдруг поняла, что хочу пойти еще, потому что это самое прекрасное концертное шоу, что я видела в жизни. Обычно, кстати, после концертов часто бывает такое ощущение, но оно довольно эфемерное, утолить его нельзя. Впрочем, почему нельзя — я тут же вспомнила десятки, если не сотни случаев, когда поклонники какой-либо группы уезжали вслед за ними в тур (в Нью-Йорке такое обычно случалось с Gogol Bordello в начале нулевых, в народе это называли «ушел с цыганами», у некоторых моих приятельниц вот так уходили с цыганами их бойфренды, а однажды с цыганами ушла целая моя подруга, та самая Погодина). Но тут дело в том, что шоу «Американская Утопия» буквально фулл-тайм, каждый божий день проходило на Бродвее, словно оно мюзикл: сегодня, завтра, послезавтра, три месяца благословенный Дэвид Бирн с живым бразильским шумовым оркестром и танцорами дает двухчасовое, невероятное, потрясающее шоу с песнями, в том числе Talking Heads, и совершенно демонической, неописуемой хореографией — и в этом случае желание сходить еще раз абсолютно достижимо.

Мы решили, что попробуем прийти прямо перед шоу и попытаемся купить дешевые билеты за 40—50 долларов — две недели назад это было возможно. Но ньюйоркцы, кажется, тоже распробовали постковидный мир как бесконечность возможностей, которые мы раньше не ценили, поэтому билеты были только за 70, 80, 100 и 150. Нет, решили мы, это слишком дорого. За 80 мы не пойдем. Еще чего.

Дома (напоминаю, это был вечер 23 февраля) я поняла, что ужасно, нестерпимо, невыносимо хочу найти в интернете footage с концерта Ринго Старра в Москве в 1998 году, когда я была еще подростком, и найти на этом footage себя-подростка и своего друга-барабанщика. Мы точно там были, я видела нас в то время в телепередаче, мы вообще много в какую телепередачу попали, потому что свисали с балкона с гигантским корабельным британским флагом, который нам одолжил дедушка-моряк барабанщика, ходивший под этим флагом на своей маленькой желтой субмарине еще в сороковые. Деталей, в общем, я не помню, но это точно был флаг с военного корабля, ему точно было столько же лет, сколько Ринго Старру (или больше), и нас с этим флагом точно показывали по какому-то российскому телеканалу, я видела. Но по какому? Наверное, теперь в интернете это можно найти, ведь в интернете теперь есть все телепередачи прошлого, даже российские. Нас нигде нет, но мы есть на этом балконе и вечно будем.

Я погрузилась в поиски очень основательно — я нашла вообще все, что вышло на всех российских телеканалах: какие-то часовые фильмы про визит Ринго Старра в Москву, длинные фанатские телепередачи, оцифрованные с видеокассет. Я даже ошарашенно узнала в лицо некоторых битломанов, с которыми мы потом стояли на выходе из теперь разрушенного (не бомбами) концертного зала в ожидании Ринго. Но нас не было нигде, флага не было, тех кадров не было. Их просто не существовало. Может, и нас не существовало. У меня осталась только фотография, где я держу в руке палочку Ринго Старра, которая упала не на меня, а на какого-то другого фаната, — он дал мне с ней сфотографироваться.

В какой-то момент мне начало казаться, что я не должна прекращать поиски. Что если я не перестану, случится что-то страшное. Кадры и логотипы ОНТ и НТВ мелькали перед глазами, я выучила все интерьеры концертного зала, а также нашла несколько довольно неплохих пиратских лайвов концерта. Они начинались от момента заполнения зала первыми зрителями — я видела, как на первых рядах рассаживаются какие-то русские олигархи в мехах и бриллиантах — и заканчивались выходом последних людей. Надо же, — подумала я, — я так отлично помню сеты Гэри Брукера. Ведь мне так нравились Procol Harum (причем нравились по-настоящему: я слушала их прямо альбомами, а не только ту самую песню про тени бледного белей). Нашего британского флага не было нигде. Как же так?

В какой-то момент я заметила, что в моем рабочем журналистском чате появилось около 40 сообщений. Рабочий чат по ночам обычно молчит. Было около 10 часов вечера. В Москве было 4—5 утра 24 февраля.

Я продолжила поиски. Где-то мы все-таки должны были быть. Я крутила туда-сюда кадры ночной Москвы: вот Ринго Старр гуляет по Старому Арбату и рассматривает шапки-матрешки (Там ли мы купили кольца с черными камнями в тот день? Да, там, но так и не встретили Ринго Старра, как же так). Вот он приезжает в гостиницу, вот снова Красная Площадь, какие-то закулисные съемки, мужчины с пластмассовыми, словно гэбэшными, видеокамерами, все в старомодных кожаных куртках, телохранители в белых рубахах и темных галстуках, белый бусик-маршрутка, дети у входа в «Метрополь», тоже в смешных кожанках-косухах; Кремль, елочки около Кремля, желтая дождевая машина, дождь, точно, был дождь; Иосиф Кобзон взволнованно облизывает губы, стоя в розовой рубашке с букетом гвоздик около стеклянной двери; Москва, Москва, Москва, размытая телемосква, похожая на рябь и дождь, что на мне было надето в тот день, что на мне было надето? Что было на тебе надето 25 августа 1998 года? Наверное, футболка «Битлз» с обложкой альбома Let It Be. И темно-зеленая кожанка-косуха.

«Надо было вот что сделать, — подумала я. — Посмотреть еще раз весь концерт и постараться услышать, где Ринго между песнями говорит: спасибо за флаг! Потому что это он нам говорит! Таким образом, это подтвердит, что мы там были!»

Рабочий чат замигал: 70 сообщений.

Я продолжила поиски, полностью мысленно переехав в Москву 1998 года. Мне хотелось пробыть в этом счастливом дне 25 августа еще хоть немножко, продержаться в нем и наконец-то найти в нем себя — возможно, если бы я таки нашла там себя, я бы могла вернуться в тот день? Если бы мне это удалось, что бы я сказала себе? Мое любимое мысленное упражнение, которое я всегда опасаюсь решать тривиальным образом, — любое его решение необратимо меняет и прошлое, и будущее.

Ты скажешь себе вот что:

Ровно 24 года назад был 1974 год, Пол Маккартни выпустил альбом Band On The Run, Джон Леннон был еще живой и тусил с Мэй Пэнг и Ринго Старром в Лос-Анджелесе, помогая тоже еще живому Киту Муну записывать альбом Two Sides Of The Moon, а через 24 года будет 2022 год, и что.

И что. Я понимала, что вечно это не может продолжаться, что кто-нибудь мне просто сейчас позвонит или еще каким-нибудь дурацким способом я все-таки окажусь в будущем. Я открыла рабочий чат и заплакала от ужаса, как и все.

Мне кажется важным, что я оттягивала этот момент, сновидчески погрузившись в один-единственный день в человечной, допутинской Москве, где были возможны чудеса (мы с другом-барабанщиком покупали билеты на концерт в разное время, я свой купила в начале лета, он в конце, потому что только к концу лета его родители согласились дать ему 100 долларов и отпустить 16-летнего ребенка в Москву, — но наши места оказались рядом; объяснить это я до сих пор не берусь), и где я до сих пор размахиваю с балкона старым британским корабельным флагом — соленым от слез и моря. Потом я завернусь в него в тихом мирном зеленом парке под кремлевской стеной и засну счастливым сном, чтобы проснуться через 24 года в день, когда Москва стала бомбить Украину.

Больше про Москву я не думала. Думала про Киев, Харьков, Одессу, Днепр и Львов.

Следующие дни и недели я помню плохо, но помню, что все-таки решила пойти на Дэвида Бирна еще раз. Мне удалось уговорить подруг купить билеты за 80 долларов, потому что ничего не имеет смысла, Путин бомбит Украину, мы плачем и мерзнем на Таймс-Сквер с плакатами и флагами, а Бирн — он про надежду и reasons to be cheerful (так назывался его проект 2016-го трамповского года, в рамках которого Бирн выискивал хорошие новости в аду и делился ими с желающими в режиме лекций-презентаций), это танцы и музыка и burning down the house!

Я всю жизнь мечтала попасть на концерт Дэвида Бирна, но не получалось (получалось что-то странное — то он появлялся гостем на концерте Arcade Fire, то выступал как мотивационный спикер в Bard College, то читал вышеупомянутую лекцию о том, как не ебануться в сложные времена, в Бруклинской музыкальной академии). А когда получилось — я была готова ходить на этот повторяющийся концерт регулярно. Оказывается, второй раз такой же, как первый! Волшебство повторяемо, ничего никуда не исчезает!

— Он старше Путина! — восторженно объявила я Л., когда Бирн вместе с божественно красивыми квир-танцорами из Нью-Джерси хореографировал что-то метафорически-пластическое под Naïve Melody. Мысль о том, что ровесники Путина (Бирн старше него на 4 месяца) могут быть идеологически, духовно и контекстуально синонимичным нам самим, спасала. Я бы ходила на «Американскую Утопию», словно в бассейн, два раза в неделю (и вру же: никогда не могла себя заставить ходить в бассейн два раза в неделю), но Нью-Йорк окончательно раскусил хрупкую прелесть постковидной реальности аналоговых встреч и общего воздуха, и билеты исчезли.

Март. Gogol Bordello, Patti Smith and Friends.

Женя Гудзь из Gogol Bordello — тот самый человек, за которым друг Погодина однажды ушла с цыганами, переписав всю свою биографию, — почти сразу после вторжения России в Украину организовал сверхскорый, но дико эффективный концерт, где знаменитые нью-йоркские музыканты играли в честь Украины, а собранные деньги шли прямиком ЗСУ. Больше всего денег дали Шон Леннон и Йоко Оно, хоть на концерт они не пришли и песен никаких не спели. Позже Шон реабилитируется и вместе с Лесом Клейпулом из группы Primus запишет чудесную песню про стальные яйца Зеленского.

Билеты размели моментально — поэтому я купила виртуальную версию концерта, а также бутылку вина, закуталась в одеяло и начала рыдать уже на том моменте, когда Патти Смит вместе с пьяным, неловким, резким Женей, у которого было будто каменное от боли лицо, стали петь гимн Украины, — это была совершенно не та ситуация, в которой мои любимые Патти и Гудзь должны были петь в один микрофон; но самое странное было не в этом и не в моих слезах — а в том, что ощущение присутствия у меня было таким же мощным, как и во время «живых» посещений концертов. Вероятно, мы, нью-йоркеры, за время локдауна научились ценить виртуальность, предлагаемую нам в отсутствие реальности, и относиться к любому онлайн-ивенту с уважительным вниманием — за что, вероятно, наше восприятие с благодарностью одаривает нас эффектом присутствия. Или, наверное, это просто был нервный срыв. Не знаю.

В первый раз я увидела Женю Гудзя на концерте в Киеве в 2003 году, двадцать лет назад. Тогда Gogol Bordello еще не были звездами, еще не вышел фильм Everything Is Illuminated, и это был их первый концерт в Киеве, а может — и первая Женина поездка в Киев после эмиграции.

«Это Фрэнк Заппа к нам приезжал, вот кто это был», — написал про тот концерт киевский писатель Адольфыч в днепропетровский журнал «НАШ», с редакцией которого я познакомилась тогда же, в Киеве, и в котором я опубликовала свои первые художественные тексты (и вторые, и третьи, и вообще в целом журнал «НАШ» — это те самые цыгане, с которыми ушла лично я). Журнал закроется в 2007 году, его главный редактор умрет в Киеве в декабре 2022 от сердечного приступа.

Май, Molchat Doma

«Какая-то русская группа, но очень популярная!» — объясняет охранник Music Hall Of Williamsburg феномен толпы, двойного солдаута и общемировой известности группы «Молчат дома» прохожим, которые тащат огромные бумажные пакеты с логотипом недавно открывшегося в Вильямсбурге бюджетного хипстерского универсама Trader Joe’s.

«Не русская, они просто поют на русском!» — размахивая руками, кричу я. Никому нет дела, это веселый весенний small talk: цветут магнолии, поют соловьи, после каждой песни музыканты смущенно говорят «Спасибо». Если хоть на что-то и годится русский язык, думаю я, то вот оно — когда пару тысяч бруклинских хипстеров, не понимая ни слова, выкрикивают стихи Бориса Рыжего: «жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать!» Ну что ж, я хотя бы дожила до момента, когда в беларуской музыке появилась группа, получившая мировую известность. Мне было так жаль, что музыкальный журналист во мне до этого благословенного момента так и не дожил, что я написала каким-то призраком, которого еле-еле вызвала через угрозы с манипуляциями, советскую конфетку и сломанный карандаш, репортаж об этом концерте.

Потом я буду давать интервью Миките Мелкозерову, и он будет спрашивать меня в основном про этот репортаж, потому что это будет единственное в моей непроницаемой новой идентичности, за которую беларус может зацепиться, — когда-то она была музыкальный критик, теперь она написала один-единственный репортаж про концерт «Молчат дома», поговорим же об этой группе. Я запиналась и не могла найти нужных слов. Как вы объясните их популярность? Боже, верни мне мой жаркий многотомный генератор бессмысленных тезисов, а также гармонбозию и мои семнадцать лет, когда я могла завернуться в британский флаг и заснуть на лужайке с шампиньонами под Кремлевской стеной. Зачем я написала «кремлевской» с заглавной буквы? Вопрос, ответ на который я не могу погуглить.

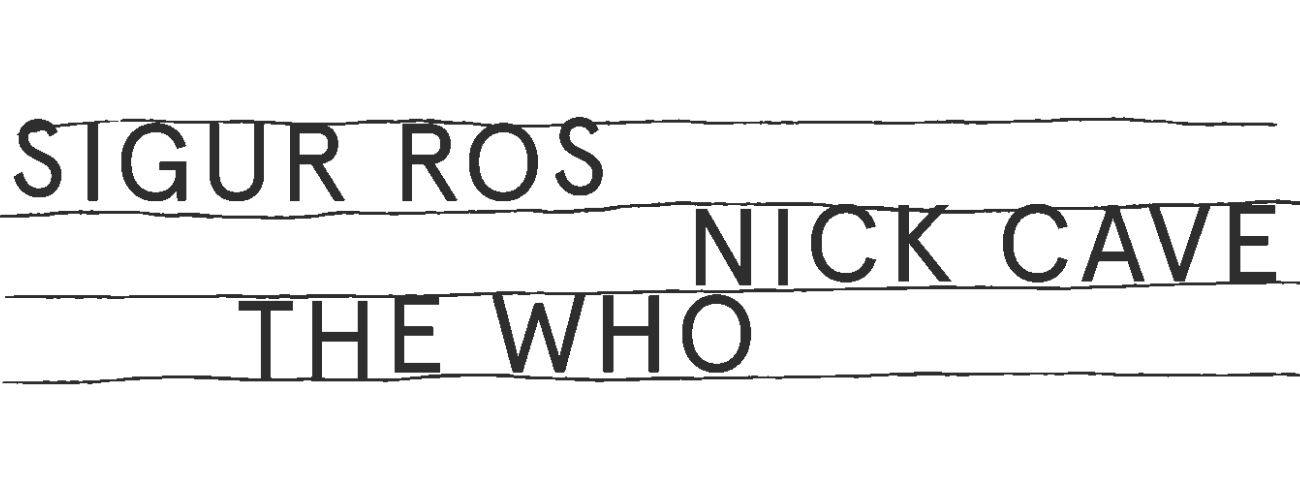

Май, Sigur Ros

Многие концерты, на которые я ходила до лета, сплелись в общий пестрый ковер единичных, как тонкие шрамы, образов; к 2023 году я ничего о них не могла вспомнить. Но я попробую их перечислить.

На концерте Ника Кейва, на который я пошла исключительно потому, что Ник Кейв тогда почему-то выступал в Бруклине и Манхэттене каждый божий день, будто ретроспектива или американская утопия (сходившие друзья доверительно сообщали, что в концертах Кейва есть что-то от разговора с Богом). Я сидела на самых верхних рядах, продуваемых ледяным ветром (видимо, это был март) и в какой-то момент поняла, что смотрю свой собственный давний навязчивый сон о том, как Ник Кейв дает концерт на замерзшем автовокзале в Могилеве. В этом сне я обычно сижу, сгорбившись и дыша в заскорузлую шерстистую корочку шарфа, на обледеневших дерматиновых креслах вместе с редкими сопящими командировочными, обнимающими облезлые рюкзаки, а также местными вокзальными забулдыгами, делириозно и безуспешно пытающимися прилечь мягким ребром на жесткий занозистый подлокотник. Так я и просидела весь концерт, пока где-то внизу Кейв опускался на колени и гладил плачущих людей по голове. Среди тех, кого он гладил по голове, был и Женя Гудзь из Gogol Bordello. Мне это не показалось странным: в тот год Женя Гудзь был персонификацией Украины — точнее, нашей необходимости помнить об Украине каждую секунду. И неудивительно, что он ходил на все концерты в этом городе, может быть, с той же целью, что и я, что и мы все: чтобы почувствовать себя живым, чтобы просто почувствовать.

Когда я рассказала приятельнице, что это было очень похоже на концерт Кейва на автовокзале в Могилеве, который мне иногда снится, она упустила фразу про сон (или не прочитала ее) и с безразличным смирением решила, что речь идет про настоящий концерт Ника Кейва на могилевском автовокзале. Почему-то ее это не удивило. Мало что может удивить в 2022 году. Либо моя биография вся составлена из подобных фактов, и в ней все одинаково правдоподобно: все, что случилось с нами на могилевском автовокзале, до сих пор бродит по могилевскому автовокзалу и ищет там своего потерянного сына, заглядывая в серые снулые лица призраков в одинаковых черных шапочках.

После этого я, оказывается, записала в Фейсбук: «Музыка не помогает, творчество не помогает, ничего не помогает, но это не значит, что это все нужно отменять». Наверное, написать обо всем этом тоже не помогает — я не помню, как и зачем писала этот пост.

На концерт The Who я попала случайно: я не покупала билет, потому что билет стоил долларов сто, кажется. Вечером после работы я сказала маме, что сегодня в Мэдисон Сквер Гардене играют The Who, а я на них не иду.

— Ты же их так любила, — сказала мама.

— Я на них уже была.

— Но ты же их так любила! — снова сказала мама.

Я вдруг поняла, что совершаю ошибку, — быстро собралась и поехала в Мэдисон Сквер, там же, в переливающейся диско-огнями спортивной билетной кассе, купила билет, и уже через двадцать минут слушала, как Роджер Далтри под симфонический оркестр кричит рвущее, бездонное, детское мое see me, feel me. Вспомнить что-либо об этом концерте я не могу, кроме того, что, кажется, получила огромное удовольствие и тоже, наверное, немного поплакала.

Оказалось, что про этот концерт я тоже написала в Фейсбук, и тоже об этом забыла. Наверное, всю весну я находилась в такой диссоциации, что память благоразумно повычеркивала практически весь эмоциональный опыт — как негативный, так и павший жертвой этого благотворительного жеста положительный.

А написала я вот что:

«Я узнала, что The Who, моя любимейшая группа детства и юности, выступают в Мэдисон Сквер Гардене, и концерт через час, а я почему-то изначально решила на них не идти, потому что я на них уже была. Вообще-то аргумент гниловатый — я много где уже была, но я же все равно живу, хожу куда-то, не ложусь в гроб умирать. Поэтому я собралась и помчала на The Who, умудрившись прямо перед шоу взять залетный копеечный билет в балкон для колясочников, с паркетными полами и приватным баром (серьезно). Попасть туда можно было только на призрачном лифте, это половинчатый этаж Мэдисон Сквер Гардена, шесть с половиной. Поэтому я неплохо так порыдала в кожаном кресле с бокалом шампанского под Квадрофению с симфоническим оркестром. Я вдруг поняла очевидное: Таунзенд и Далтри наверняка скоро умрут, они это тоже прекрасно понимают («Да, мы не так давно виделись, года три назад! — объявил Таунзенд. — Но этой встречи могло бы и не быть! Да и следующей, скорей всего, не будет! Сами понимаете!»). Вообще сама возможность концерта The Who в Нью-Йорке — это случайность, чудо, прорыв в ткани кошмарной реальности. И мы все это знаем, и они это тоже знают (и прощаются, понимая, что это может быть их последний концерт в Нью-Йорке: «мы вас любим и, запомните, будем любить вас всегда»), от этого всего разрывается сердце, и когда они выходят на сцену, весь зал молча встает — и все такие хрупкие и тут, и там, и везде, и просто стоишь в этой чертовой бездне, полной бумажных теней, и понимаешь, что все это давно уже закончилось, эпоха уже ушла. И сейчас это просто возможность на секунду что-то продлить.

Поскольку я сейчас на все смотрю с глобальной позиции предполагаемой послесмерти и постапокалипсиса, каждый такой концерт — немного воскрешение. Через 50—60 лет мы все, здесь присутствующие, будем мертвы, вообще никого из нас всех тут не будет, и ничего этого не будет больше никогда — может, и зала этого не будет, и Нью-Йорка тоже может не быть, отчего ж нет, — а сейчас мы все живы в этом моменте, и ничего никуда не исчезает и как-то чудом держится, не распадается, сшитое этими сияющими ниточками рождающегося небытия: is it me for a moment? the stars are falling, the heat is rising, the past is calling».

Что ж, получается, что я все-таки что-то писала о музыке. Что за ночь с памятью случилось, снег выпал, что ли (тишина).

Концерт Sigur Ros в конце мая был таким же одиноким трансцендентным опытом, как и The Who, — никто из моих друзей даже не знал толком, что это за группа, но бруклинский старинный театр во Флатбуше был битком заполнен безвозрастными европейского вида хипстерами. Вот она, терапия, изгоняющая стыд: на чей концерт ни приди в Бруклине, выяснишь, что таких, как ты, — легион. За разделенную любовь никогда не стыдно. Оказалось, что музыка Sigur Ros — тяжелая, вязкая, монотонная и очень структурно и технически близкая метал-музыке. Возможно, она такая и была всегда, просто я в юности слышала в ней меланхоличный озерный, гейзерный пост-рок. Но юность прошла, а Sigur Ros играют какой-то sludge и погружают всех в мерцающую черную лаву. В качестве мерчандайза в коридоре продавали духи с ароматом гудрона, жидкого асфальта, дедушкиного гаража, заветренной и пропитанной соляркой рыбацкой куртки, кипящего на костре чугунного чайника и сырой земли с коктейльными кристалликами льда.

Оказалось, что Йонзи, вокалист Sigur Ros, вместе со своей сестрой основал парфюмерный бренд. Они производят исключительно духи с запахом земельки родной исландской — утренние инеистые одуванчики за подстанцией, нагретый солнцем старый смолистый телеграфный столб, мшистая болотистая податливость леса, односолодовый виски из ржавой фляжки, море за поворотом в сосновом лесу, где невозможность поворота компенсируется ветреной угловатостью стволов, ветер зудит в проводах и приятно ломит зубы, и если о парфюмерии в силу моих новых приобретенных в эмиграции профессий я всегда могу найти набор подходящих случаю слов, с музыкой это уже не работает. Поэтому я отчаянно вцепляюсь в жестяную коробочку с духами — ставьте ударение куда угодно. Коробочка также вызывает, помимо этого стандартного набора олфакторных метафор и призрака моей прошлой идентичности королевы бутика в Сохо, мешочек с исландскими травами для заваривания, маленькие смоляные чучелки для сжигания в блюдце и отпугивания злых духов (опять же ставьте куда угодно) и какие-то палочки-вонялочки для йоги и релакса. Это набор «попробуйте расслабиться», как написано на жестянке. Дома я зажигаю конусы и чучелки, брызгаю на запястье разъедающей кожу гейзерной водой и пытаюсь вспомнить что-то о концерте, облечь это в слова — но уже на уровне этого пошлого «облечь в слова» понимаю, что мне самой лучше облечь и успокоиться. Попробовала и расслабилась. И как только я написала эту фразу, необъятный шаффл айтюнса господнего включил мне композицию Sigur Ros «Olsen Olsen» — выходит, все работает, кроме речи.

Лето, Огненный Остров и смерть памяти

На летней танцплощадке Центрального парка выступали то Modest Mouse, то Caribou. Я ходила на все и всюду. Редактировала свой сборник рассказов 2019 года для переиздания (обнаружила рассказ с названием «Скажи “Война”» — название, разумеется, было решено не менять; после этого я прочитала целых три душераздирающих рецензии на этот рассказ как на точнейшую метафору насилия, которое происходит сейчас в России, — так важно, выходит, назвать вещи своими именами еще до того, как эти имена запретят в вечно чужой тебе стране). Взяла огромное интервью у одного из немногих российских музыкантов, чье творчество мне по-настоящему нравится, — Андрея Кагадеева из группы «НОМ» (разумеется, говорили о происходящем в России). И иногда ездила с друзьями к океану на Огненный Остров — это такое милое коммьюнити в Лонг-Айленде, куда можно доплыть только на пароме и автомобили запрещены, зато разрешены олени. Они там катят туда-сюда вместо автомобилей — маленькие пятнистые доверчивые бэмби, дебелые юные оленицы с усыпанными клещами, словно рубиновыми бусами, мягкими ушами, олени постарше с замшевыми мягкими рогами, похожими на дорогую мебель из Crate & Barrel. Огненный остров успокаивал психику. Именно там я приняла волевое решение отключить свой белорусский аккаунт iTunes и перейти на американский.

Это не такое уж и простое решение, я мучалась с ним все семь лет жизни в Нью-Йорке. Сейчас объясню. Очень много музыки в iTunes отсутствует в белорусском музыкальном магазине. А та, что есть, почему-то цензурируется на предмет explicit lyrics — так, например, новый альбом любимых Placebo для меня персонально, как для беларуса, состоял из ровно трех песен. С другой стороны, хорошо еще, что хотя бы в трех песнях они сдержались и не матерились. Я бы не сдержалась ни в одной, учитывая, что у меня катастрофически поредел, блять, словарный запас.

Также Apple, кажется, собиралась закрыть беларуские аккаунты за то, что Беларусь со-агрессор, плюс многие нужные мне приложения Apple отсутствовали в беларуском магазине, а еще я не могла пользоваться Apple Pay. В общем, жителю США, который платит налоги в США, беларуский Apple-аккаунт только мешает. Почему же я не могла просто переключить его на американский?

Плейлисты. Когда ты это делаешь, ты лишаешься всех своих плейлистов. Мои плейлисты за последние 12 лет стали летописью всей моей жизни. Все, что я уже забыла о себе, я могла бы вспомнить, переслушав плейлисты за соответствующие годы (пусть в них и отсутствовали песни раннего Мэнсона и еще какая-то обсценная прелесть девяностых). Более того — сейчас я скажу ужасную вещь, — оказывается, чем дольше ты живешь, тем меньше у тебя возможности помнить обо всем, что ты любишь. Любовь должна быть каталогизирована и по возможности экстернализирована в виде архива — это как трио книжных шкафов до потолка в образцовом советском доме. Полочки с CD-дисками у меня нет, вся моя библиотека и вся моя заархивированная память — это мои плейлисты.

Я прочитала около сотни тредов на Reddit’e и еще много где о том, как люди пытаются спасти свои плейлисты, меняя страну в Apple-аккаунте, и как они все равно все теряли навсегда. Я точно знала, что потеряв плейлисты, забуду о том, что я люблю. Эту функцию я уже давно отдала на аутсорс алгоритмам, которые раз в неделю подбирают мне плейлисты «ваша любимая музыка», «доброе утро», «это вы любили в юности, извините», «все, что похоже на Дэвида Боуи», «если бы вы ходили в спортзал, эта музыка бы вам помогала». Потеряв плейлисты, я потеряю себя. Из боязни потерять себя я семь лет не пользовалась почти всеми жизненно важными приложениями, без которых нью-йоркеры себя не могут помыслить, и вообще была технологическая бабка. Да, я несколько раз готовилась к переходу: пробовала делать скриншоты плейлистов (не спрашивайте), еще какими-то пещерными способами сохраняла списки композиций, чтобы потом, когда у меня найдется свободные несколько месяцев, снова вручную составить из них перфоленты всей моей жизни.

Летом 2022 года на Огненном Острове, в момент, когда одна моя подруга сидела в кусте у водопада с немыслимой зеркальности карпами и расставалась (или воссоединялась, я не поняла) с бойфрендом по телефону; а другая сидела на втором этаже у потухшего камина (лето было прохладным) и рыдала, вспомнив, что в 16 лет была влюблена в литературного персонажа, который умер, и с тех пор так и не смогла к своему тридцатнику никого полюбить; а третья подруга, архитектор Евгений, принимал в гости каких-то заезжих белорусов-мебельщиков, привезших с Большой Земли гору мяса и еще большую гору дремучих предубеждений обо всем, что заставляет наши сердца трепетать, я поняла: я готова! Я должна это сделать.

Пусть все горит. Пусть плейлисты исчезнут. Да, я не смогу их восстановить. Да, пускай обо всем, что я люблю, я буду знать только то, что я помню. Все остальное — все, что я забыла о том, что я люблю, — исчезнет из моей жизни навсегда. Так же, как любой намек на внятность и читабельность исчез из этого фрагмента текста и никогда в него не вернется. А ведь на английском оно звучит совершенно нормально. Let things I remember I love stay in my life. Let things I forgot I love disappear forever. Что ж, самое время переключить раскладку. Сменить страну. Признать: you’re not in Belarus anymore, Dorothy.

Это было важное решение: я решила полностью полагаться на свою травмированную, спазмированную память, похожую на мою инвалидизированную клавиатуру-бабочку (пользователи которой уже, кстати, выиграли иск против компании Apple), из которой вечно выпрыгивают буквы, — за последние три года это были «о», «п», «а», и теперь вот «р». Пора ли? Да, точно пора.

Я нажала кнопку, зажмурилась и перенеслась в США.

На самом деле, только в этот момент я окончательно приняла тот факт, что я, наверное, не скоро вернусь в Беларусь. Я осознала это, только нажав кнопку, — я поняла, почему я не нажимала ее все это время.

Это было как прыгнуть в пропасть или нажать на курок не указательным, а большим пальцем.

Я стояла и смотрела, как плейлисты превращаются в призраки — становятся блеклыми, прозрачными, черно-белыми, сквозь них начинает просвечивать интерфейс, а потом они просто исчезают один за другим: 2008, 2010, та самая дискотека с Погодиной (точнее, обе — на одной нам помогал живыми барабанами Артем, смерть которого я так и не оплакала из-за начавшейся войны); дискотека на выпускном в Bard College (я тогда все-таки диджеила? Моя одноклассница Мартин Симс точно диджеила — об этом вы можете посмотреть ее получивший ряд наград фильм African Desperate, там даже есть одна фраза про Беларусь); первая поездка в Калифорнию; страшное лето 2013, которое неплохо было бы и забыть, прощай-прощай; 2012 тоже можно забыть, 2011 я тоже хочу забыть, 2010 я и так не помню. Дальше, дальше, дальше.

Все плейлисты исчезли. Я наблюдала за собой в процессе с ледяным восторгом исследователя: я-объект ничего не почувствовала. Вообще. Случилось то, чего я так боялась в те времена, когда не мыслила себя без музыки, когда для каждой ситуации в жизни у меня был соответствующий саундтрек, когда я вела музыкальные дневники, помогающие вспомнить лучше любого текста.

Я потеряла все плейлисты, моя память исчезла, но мне не было больно, потому что утратившему память не болит, не жмет утраченное. То, что умирает вместе с твоей идентичностью, не делает больно — все, чему оно могло бы сделать больно, умирает вместе с ним.

Возможно, настоящая смерть ощущается как-то похоже, поняла я.

И спустилась вниз, чтобы набрать себе в тарелочку шашлыка и спросить у подруги, сидящей в пруду с карпами, не хочет ли она и себе мясной кусочек.

Когда я положила себе в рот сладковатый ломтик мяса, размягченного и едкого, как мое собственное (я бы не удивилась, обнаружив, что это неотъемлемая часть ритуала), я скользнула взглядом по экрану телефона и вдруг увидела что-то невероятное — наверное, так себя ощущали ученики Иисуса, обнаружив отваленный камень и пустующую гробницу, — пустые пространства на месте плейлистов начали мерцать серыми призрачными названиями: блеклый 2007-й вспух полупрозрачными песнями группы Beirut; ди-джей-вечеринка с Погодиной прокатилась ночным диско-шаром тьмы по экрану серыми трудночитаемыми названиями: Laibach, Butthole Surfers, Ramones, Marina & The Diamonds (о том, что эта группа мне нравилась, я точно и прочно забыла, надо же); все три лета в Барде начали наливаться многоцветием немецкой новой волны, песнями тех же Caribou и никому не известной группой Unalaska. Плейлисты воскресали прямо на моих глазах — воскресали так же, как и умирали, только наоборот. Это было самое завораживающее и волшебное, что мне доводилось видеть за последний год, — вначале это были просто названия, потом черно-белые прозрачные списки, потом они начали превращаться в полноформатные слова и тексты, потом каждая из песен обрела картинку и увесистый черный треугольничек доступности.

Воскрешение на то и воскрешение, что оно невозможно без полного предшествующего ему катарсического погружения в таинство и необратимость смерти и прощания. В каждом чуде, таким образом, присутствует невозможность его полного осмысления — только приняв потерю, ты можешь вернуть потерянное. Но что с ним делать после возвращения? Как отменить похороны, как запустить руку в эту свежую землю по плечо, как в черную лужу небытия, и нащупать в бесконечной одинаковости песка свою собственную горстку, чтобы забрать ее назад и положить, где взял?

Мое прошлое вернулось ко мне, когда я смирилась с тем, что забуду его навсегда. Слушала ли я после этого плейлисты? Нет. Я делала именно то, как и собиралась справляться с проблемой, — долго и методично задавала себе вопросы: что ты любишь? Давай, вспоминай. The Smiths? Отлично. Что еще? Ну, думай. Legendary Pink Dots? Bauhaus? группу The Wire? Что ты хочешь послушать сегодня утром? Нет, не смотри на книжные полки, вспоминай, вспоминай. Если не вспомнишь — исчезнешь.

Но исчезать, конечно, не больно.

Июнь, Paul McCartney

Моя любимая песня Пола Маккартни — про суицид, она называется Mr. Bellamy, и ее мало кто знает. В ней человек сидит на краю крыши, а внизу толпа зевак и полиция кричат: «Прыгай!» или «Не прыгай!» — вот во что превратился дурак на холме после неудачной женитьбы. Вторая моя любимая песня Пола Маккартни называется С Moon. Она о молодости и чем-то странном (буквально), и ее тоже мало кто знает, но он — кажется, специально для меня — спел ее живьем в Киеве, где я стояла по колено в черной блестящей воде посреди Майдана рядом с Саакашвили в спортивном костюме (фан-зона, привилегии, одна из прошлых идентичностей редактора глянцевого журнала для белорусских мужчин, в котором мы развлекали этих самых мужчин рассказами Жадана и интервью с Адольфычем и Питерами Гринуэем и Кристоферсоном) и плакала, потому что дождь и плакать легально. С тех пор прошло 14 лет и изменилось все (меньше всего повезло журналу и Саакашвили), кроме огромного флага Украины, которым размахивает Маккартни, и слез в дождь, потому что это легально. У меня было два билета за 350 долларов — на момент покупки я почему-то надеялась, что ко мне прилетит в гости мама, и решила впервые в жизни купить настолько дорогие билеты, потому что всех нас рано или поздно заберет смерть, Джон Леннон или Марк Чепмен, а ближе, чем тем утром на Бессарабском рынке, когда мы с друганами буквально вбежали в его черную машину, Пол Маккартни ко мне уже никогда не будет.

Второй билет за 350 долларов я прямо в день концерта решила не продавать у входа, а предложить кому-нибудь из друзей в три раза дешевле, потому что Пол Маккартни — это такой опыт, который лучше разделить с другом. Но даже за 100 долларов никто не хотел идти на Пола Маккартни — это был один из тех самых дней, когда во всем огромном городе Нью-Йорке весь мой обширный социальный круг человек в тридцать имел свои собственные планы на вечер среды или что там это было, явно не пятница. «Неплохо, но у меня уже есть планы», — отвечал буквально каждый. Как счастливы все люди этого города, — думала я, — у каждого из них были какие-то планы на вечер среды, и только я одна живу, как ветер, который носит меня, где хочет.

В конце концов со мной согласилась поехать на концерт подруга моей нью-йоркской юности (в 2009 году у меня была нью-йоркская юность, пусть я и жила в Минске) Юля. Ее каким-то чудом отпустили муж, мама и трое детей, одна из которых была совсем крошечный младенец Серафима. Возможно, как аргумент повлияло то обстоятельство, что Юля дожила до почти сорока лет (как я легко бросаюсь сороковниками! ей явно не больше тридцати семи!) и ни разу не видела Пола Маккартни.

Концерт был потрясающим: Маккартни очень много вспоминал — маму, ливерпульскую юность, Джона Леннона, странные истории из 60-х. Сейчас он находится в удивительной феноменологически безупречной точке восприятия себя — это Пол Маккартни, который постоянно отдает себе отчет в том, что он тот самый Пол Маккартни, и подвергает это постоянной верификации. Это сложно объяснить, но я попробую. Вот вы, например, на концерте Маккартни смотрите на него и думаете: «А он вообще понимает, что он — Пол Маккартни, который когда-то играл в «Битлз»? И если да, не повергает ли это его в ужас?» Оказывается — да, понимает, и повергает. Он довольно много пишет об этом в своей книжке Lyrics, тщательно замаскированной под песенные воспоминания прустовской автобиографии, полной объектов, травм, баночек из-под крема Nivea и призраков личных родных мертвых, которые уже расселись, судя по всему, за банкетным столом и поджидают. Именно поэтому я не пропускаю ни одного концерта Пола Маккартни. Весь концерт идет дождь, но слезы у меня на глазах появляются только тогда, когда Маккартни выносит на сцену огромный украинский флаг, — точно так же он делал в Киеве в 2008, когда все было иначе. Юле постоянно пишут ее родственники и годовалый младенец Серафима. В какой-то момент она уезжает домой, не дождавшись песни Yesterday, которую Маккартни в любом случае уже не поет, — из его репертуара пропадают по одной все песни, которые ему уже не вытянуть. «See you next time!» — говорит он в конце шоу, и я понимаю, что он имеет в виду ровно то самое, что я в этой фразе слышу.

Концерт Маккартни возвращает мне чувство причастности к человечеству — я и еще 50 тысяч незнакомых мне людей, оказывается, способны одномоментно испытывать любовь, при этом мы все физически находимся в одной и той же точке и в этот самый момент можем все исчезнуть навсегда, если на стадион, например, упадет бомба или самолет.

Спустя два месяца, ровно в такой же дождь, я буду сидеть на этих же трибунах, но уже на концерте Rammstein, и точно так же думать про бомбу или самолет каждый раз, когда от вспышки фейерверков атомным испепеляющим сиянием нежно мажет щеки, будто горсткой раскаленного пляжного песка мазнули по лицу. «Ты уже скоро домой?» — получаю сообщение. Мама все-таки смогла приехать ко мне в августе, мы не виделись три года. Во время концерта я как будто находилась немного в детстве: я внезапно снова была чьим-то ребенком, дома меня ждала мама и спрашивала, когда я уже вернусь домой и успею ли я на последний автобус (из соседнего штата, но не важно). Последний раз такое у меня было, возможно, лет в 16, когда я была на одном из первых концертов «Ляписа Трубецкого» в Борисовском доме культуры и, видимо, тоже провалилась в соседний штат. В 17 я уже уехала в Минск, так что после каждого концерта меня дома ждала крыса, ничто, умирающие колючие растения и мнимо бессмертная чайная роза по имени М., пережившая все, кроме моего предательства. Но его и я не пережила, если подумать.

Лето, Midnight Oil, Psychedelic Furs и мой первый COVID

Это был последний в моей жизни концерт одной из моих любимых групп, очень на меня повлиявших в мои 20. Питер Гарретт как раз в то время (в мои 20, в смысле) решил бросить музыку и серьезно заняться политикой — он успел побыть министром школьного образования Австралии, а также министром природы и экологии, культурного наследия и культуры с искусством. Я смирилась с тем, что вдруг полюбила группу, чей вокалист отказался от искусства в пользу изменения мира. Через 20 лет Гарретт ушел из политики и снова занялся музыкой, чтобы отправиться в последнее мировое турне Midnight Oil. Так у меня появилась возможность увидеть его и попрощаться навсегда.

Их новый альбом We Resist, посвященный необходимости бороться даже там, где ты в очевидном меньшинстве, я слушала нон-стопом с начала войны — каким-то образом он позволял мне ощутить все эмоции, которые у меня заморозились уже на первой же бомбежке центра Харькова. Я выплакала под этот альбом все слезы. Теперь, если я пытаюсь его послушать, я начинаю задыхаться, потому что на него записался, как на аудиокассету, кромешный неостановимый ужас и боль тех дней, когда мы все боялись ложиться спать, чтобы не пропустить что-то такое, что будет невыносимо и невозможно прочитать утром в новостях.

Там были песни буквально про февраль на Times Square:

War is over in Times Square

Please don’t say that nobody cares

Standing up to those to sell fear

With a polite insistence to hear

У меня было два билета (я теперь на все и всегда беру сразу два билета, это тоже важный момент — теперь я готова платить свидетелю, чтобы не исчезать в этой своей посттравматической диссоциации, будучи никем не видимой, даже мной самой) — второй я подарила подруге Анне, которая в то время тоже была в довольно остром состоянии. Мы выпили по пластиковому стаканчику пива, как в минском клубе «Реактор», сразу же пробрались к сцене и громко кричали там тексты песен, пусть Анна и не знала слов, — но как можно спать, когда постель в огне?

— Он тоже старше Путина! — восторженно заорала я. — Стар-ше-Пу-ти-на!

Можно быть великолепным политиком, замечательным оратором, много сделать для своей страны, ее системы образования, экологии во всем мире, борьбы со стиранием и уничтожением коренных культур планеты — и можно, оказывается, при этом всем быть гениальным музыкантом, играть в культовой группе, сочинять песни. Все можно. Благодаря Питеру Гарретту я поняла, что хороший политик всегда будет хорошим музыкальным фронтменом и наоборот: обе карьеры требуют особой харизмы и дара сконцентрированного физического присутствия.

Я уже не могу описывать концерты. Мне сложно писать о том, что я видела и что слышала, потому что во время концертов я нахожусь в диссоциации и не совсем в своем теле. Ну и, видимо, у меня было ограниченное число слов для концертных текстов, и свои слова я все потратила на беларуские группы. Но концерт Midnight Oil для меня стал способом физически ощутить что-то вроде костыля или подпорки в ситуации, когда даже просто стоять на ногах как будто стыдно или невозможно, — я кричала, свистела, смеялась, делала селфи, срывала голос, вспоминала лирику к песням, благодаря хору вокруг, и постоянно толкала Анну локтем с криком: «Ты видишь, какой он?» Гарретт на сцене — немного как ранний Мамонов, но он не юродивый, а лидер-харизматик: его резкие, паранойяльные жесты очень властные и цепкие — взгляд к нему буквально приколачивается намертво. При этом он вообще не рок-звезда, а, скорей, сверхпроводник идей, которые важнее чем он, — и именно смертельная глобальность этих идей бьет его током изнутри и снаружи.

We’re not responsible for this, we’re not responsible for everything. В юности я часто переживала, когда приходишь на концерт — а они поют новые песни, а не старые. Здесь я знала новые песни наизусть, и они все были обо мне и о том, что я переживала в последние месяцы. В этом чувстве ясности и единства с музыкантом, который старше меня на два поколения, было что-то от надежды. Как хорошо, — подумала я после концерта, — что в 20 лет я перестала быть фанаткой U2 и променяла их на австралийский экологический пост-панк. Впрочем, Боно все равно молодец.

16 апреля 2023 года Питеру Гарретту исполнится 80 лет. Пожалуйста, посмотрите на него, чтобы запомнить его навсегда, потому что это один из самых сильных и красивых людей, которых я видела в жизни.

Потом со мной случился мой первый COVID, который я понесла на концерт Psychedelic Furs, думая, что это просто простуда. Уже к середине концерта у меня начался чудовищный жар, который с золоченых балконов театра «Аполло», подмостки которого когда-то привели к мировой известности подростка по имени Арета Франклин, сияющей лавой стекал прямо на музыкантов, — настолько козырные были у меня места. В зале, к счастью, не было старичков, как на King Crimson (помню, они махали костылями Роберту Фриппу), иначе я бы умерла от стыда, что позаражала старичков. Но группа впоследствии, к счастью, не отменила ни одного из своих следующих концертов (да, я следила за этим специально), так что, видимо, я не была такая уж заразная.

Мой первый COVID я подхватила на арт-вечеринке в баре «Лайка». Возможно, это был ковид Антона Видокле из e-flux — он как раз заболел им накануне, как мне сказали, а ковид его там в этих стенах смущенно бродил и ко мне пришел. Впрочем, есть вероятность, что это был другой арт-ковид, кураторский — из беларуской автокефальной церкви, где молодая кураторка Марта Щербакова делала выставку, на которой я в роли female-батюшки представляла с церковным хором перформанс по документации женских снов о Лукашенко, где он умирает насильственными смертями. У церкви ко мне не было ни единого вопроса — где еще озвучивать коллективное бессознательное об убийствах Лукашенко (надо сказать, беларуские женщины во сне его в основном топят, как русалки), если не в беларуской церкви, которая как раз недавно объявила ему анафему. Может быть, в качестве противовеса мне был послан ковид, я не знаю. Так или иначе, мой первый ковид пришел из современного искусства — то ли из чужого, то ли из моего. (И да, только что поняла, что я немножечко PussyRiot теперь, о!)

«Удивительно, что это твой первый ковид! — восхищенно сказала приятельница, режиссер Катя. — Ты все время бегаешь по концертам, и вот ты его получила только сейчас, с ума сойти!»

Все, что было после ковида, как-то смешалось. Концерт DakhaBrakha в украинском Ист-Виллидж. Концерт с произведениями Джона Кейджа в Брайант-Парке, на который мы идем с мамой, — она профессиональная пианистка по образованию, но Джона Кейджа не знала (ну, Макдоуэлла, в арт-резиденцию имени которого я ездила, знала — и то хлеб). Еще один концерт Gogol Bordello в ебенях Нью-Джерси. Кинопоказ фильма Дарьи Жук про Gogol Bordello из тех времен, когда их еще никто не знал. Я фотографирую Женю Гудзя в холле бара в Вильямсбурге и передаю ему привет от многократно упомянутой в этом тексте Погодиной, которая каким-то чудом вырвалась из Беларуси в Берлин.

— Беларусы мои беларусы! — кричит Женя. — Не волнуйтесь! Мы вначале с русней разберемся, а потом и до вас, беларусов, дело дойдет!

Я в ответ хохочу — я узнаю этот свой смех, я обычно смеюсь таким смехом, когда меня душат бэджиком, висящим на моей шее, когда мне говорят, что я никчемная, дурацкая, плохая, что я написала что-то не так, что я всегда веду себя не так, что я сделала что-то плохо. Мне хочется саму себя удушить за этот смех. Мне стыдно, что моя бывшая страна со-агрессор, — или мне стыдно быть беларусом? Думаю, мне стыдно демонстрировать украинцам свою поддержку, потому что это, наверное, выглядит, словно я не помогаю, а просто пробую выбить для беларусов некую индульгенцию, разрешение считаться хорошими и непричастными. Но да, оказывается, не только Россия десятилетиями считала, что русские и беларусы — один народ. Что ж, придется нам пережить и это.

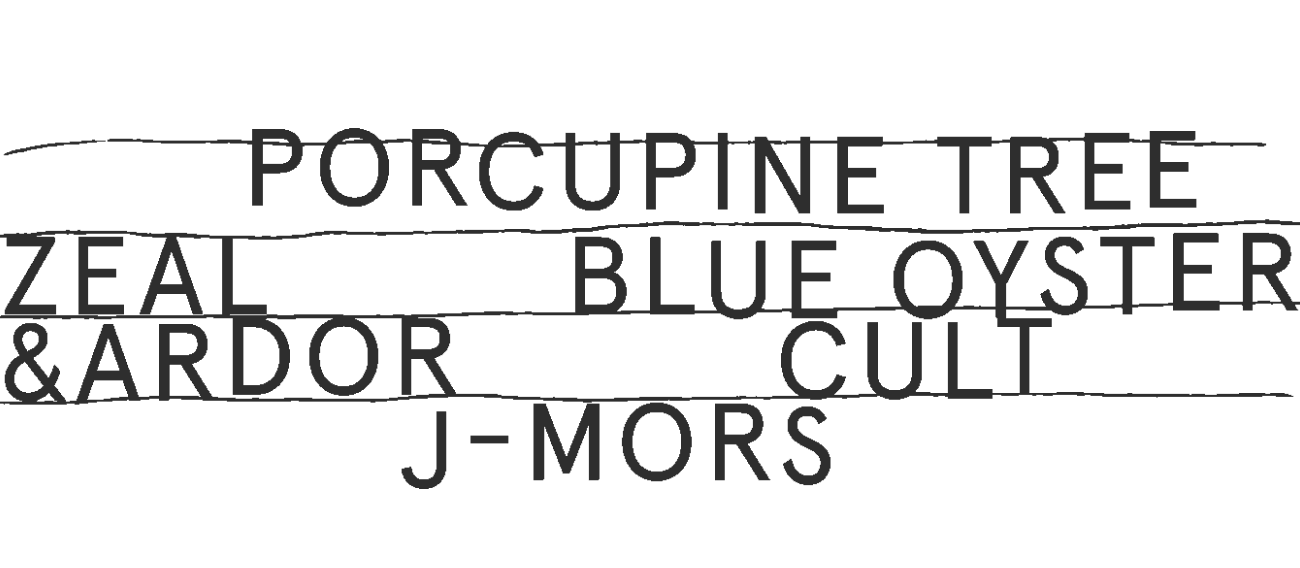

Осень: Porcupine Tree, Blue Oyster Cult, я предала Сергея Михалка

На осень я упаковалась билетами заранее: в Нью-Йорк должны были приехать все, кого я любила, и необходимо было быть во всеоружии (и снова эти милитаристские метафоры: когда я перестану их употреблять? когда мы все перестанем их употреблять?).

В сентябре Нью-Йорк приехала лондонская группа Porcupine Tree, тоже одна из моих любимых. Они распались больше десяти лет назад окончательно и навсегда, а в 2022 собрались, чтобы дать последний прощальный тур, — то есть, как и в случае с Midnight Oil, это было единовременное воскрешение, подчеркивающее необратимость потери.

— Ты будешь на концерте одна? — забеспокоилась мама, когда мы с ней кое-как вырвались из пестрого карнавального ада праздника Сан-Дженнаро в Маленькой Италии.

— Нет, не одна, — честно ответила я.

— А с кем? — спросила мама.

— С четырьмя тысячами 50-летних лысеющих мужчин-программистов, заливающихся слезами, — снова честно ответила я.

Так и вышло. Зато в женский туалет не было очереди — очередь была в мужской туалет и за мерчендайзом: все четыре тысячи лысеющих сентиментальных белых программистов решили закинуться объектиками напоследок. Я пошла в бар (туда не было очереди) и, взяв себе огромный пластиковый стакан с вином, отправилась богемно гулять по ковровым дорожкам тронных залов Radio City Music Hall.

Я делала прог-роковые селфи в зеркалах, всматриваясь себе в какое-то бесконечно чужое странное лицо, и думала: надо же, какая я, оказывается, молодая и прекрасная, как же замечательно я выгляжу, хочу остаться такой, как в этих зеркалах в этот день, навсегда. Все мы бесконечно юны и прекрасны на фоне тысяч лысеющих 50-летних программистов, выстроившихся в такую же бесконечную очередь за мерчандайзом: оранжевыми тугими шапочками-петушками, футболками, не натягивающимися на непонятно как и когда выросший бледный живот, и дисками с тысячи раз ремастированными ремастерами не важно уже чего, зато мерчандайз.

Я подбираюсь поближе к сцене, заняв чье-то пустое место подороже, и наконец-то понимаю: все концерты этого года для меня про остранение; я вдруг увидела их четко и осознанно как некое разобранное на составляющие действие, сшивающее пространство и время тончайшей серебряной иглой. Все это странно и дико. Все эти люди вокруг — живые. Концерт — это свидетельство жизни в настоящем времени для некоторого массива людей, и уже завтра все будет не так и кто-то умрет, кто-то всегда умрет завтра. Такое торжествование временности и хрупкости, celebrating fragility.

Как-то это рифмовалось и с протестами против войны — коллективное горевание и возмущение не останавливало войну, но останавливало ненависть, останавливало смерть, попросту останавливало время.

Время обычно останавливается ненадолго, а потом снова случается какая-то катастрофа. Когда зазвучали первые звуки песни Buying New Soul, я поняла, что это случилось: я разревелась на концерте, причем по-настоящему. Не так, как раньше. Не из-за песни и не из-за эмоции, это были не сентиментальные поверхностные слезы наконец-то выраженного аффекта — меня просто скрутило напополам от рыданий. Buying New Soul — это старый би-сайд Porcupine Tree. Они никогда ее нигде не играли (я знаю, я в нулевых ходила, пожалуй, на десяток их концертов, пока они были живы, пока мы все были живы), и это моя любимая их песня — скорей, моя личная. О ней никто не знал до такой степени, что я была уверена, что это я ее придумала. I woke up and I had a big idea / to buy a new soul at the start of every year / I paid up and it cost me pretty dear / Here is a hymn to those who disappear.

Кажется, это было что-то вроде встречи с собой — диссоциация закончилась, я как будто вернулась в собственное тело после электрошока. Возможно, это было что-то другое. Мне кажется, это ощущение было похоже на возвращение домой после того, как окончательно отвергаешь не только мысль о возвращении, но и саму идею дома, потому что дом разрушен и ты это точно знаешь, ты видела руины и говорила с ними. И вдруг ты возвращаешься домой, а там все, как раньше: и занавесочки колышутся у приоткрытого окна, и ковер пахнет собакой, и пространство как будто обмануло время — все как было, просто тебя никто не встречает. Наверное, именно так призраки возвращаются к родным руинам: память узнает память, и в этой новой системе эфемерических, химерических координат все восстановимо и обратимо. Восстановимость невосстановимого, вот что это было.

Потом Стивен Уилсон вывесит в своих социальных сетях фотографии с концерта, и я там найду заплаканную себя.

Buying New Soul — это моя любимая песня про исчезновение, а моя любимая песня про смерть — это Don’t Fear The Reaper. Ее поют легендарные нью-йоркские sci-fi рокеры Blue Oyster Cult. Они старые друганы Патти Смит. Их песня про Годзиллу — тайный гимн Нью-Йорка. А еще я писала про них свою вторую в жизни статью про музыку (первая была про Джеффа Линна и Electric Light Orchestra). За пару лет до этой статьи мы с подругой и ее отцом возвращались на машине поздно ночью из Минска в Борисов и машина медленно заглохла прямо на трассе, в двадцатиградусный мороз. Пока отец подруги голосовал на обочине (все проносились мимо, мобильных телефонов тогда не было), мы с подругой ржали и придумывали всякие варианты нашей кошмарной смерти. В какой-то момент мы начали замерзать и я вдруг подумала: «О, интересно». Страшно не было вообще. Спустя час нас подобрали какие-то смешливые солдатики на «Газели» и развезли по домам; когда я вошла в квартиру, там из телевизора звучала эта песня — Don’t Fear The Reaper. Так я услышала ее в первый раз и тоже подумала: «О, класс, не страшно». Мое отношение к смерти до сих пор приблизительно описывается именно этой песней, я даже назвала в честь нее одну из глав своего романа: «Не бойся роторной жатки».

Отрицать смерть — это прекрасно. На концерте Blue Oyster Cult в каком-то нью-йоркском варьете-клубе, плотненько набитом рядами пластмассово-алюминиевых дайнер-столиков, все было именно про это — меня окружали одни старички. Эрику Блуму, вокалисту группы, — 78 лет. Он старше Путина на 8 лет. Все, что делает меня счастливой, старше Путина.

Как только группа начала играть Transmaniacon MC (они исполнили весь дебютный альбом целиком, это была серия концертов — каждый день они играли какой-нибудь легендарный альбом плюс еще полтора часа суперхитов; чем еще заниматься, когда тебе 78), старички встрепенулись и, расшвыривая недоеденные бургеры, начали шатать столы и устраивать мошпит, или как это называется, — я забыла, а старички помнили. Все это выглядело совершенно зачаровывающе — я даже не понимала, на что правильнее смотреть: на ликование и восторг нью-йоркских старичков (среди них явно где-то была и Патти Смит) или на сцену. Я оглянулась. Оказалось, что рядом с нами за столиком сидела мрачная, как смерть, чернокожая девочка-школьница с длинными косами, как у Венсди Адамс в на тот момент еще не вышедшем сериале, и ее бойфренд — не менее мрачный белый мальчик. Обоим было лет 14. Они пили пиво, как взрослые, и ели теплое печенье с конфетками-маршмэллоу и взбитыми сливками. Подростки! Потом я насчитала в зале еще некоторое количество подростков. Может, это внуки старичков? Правда, они откуда-то знали тексты песен.

— Это дети, которые читали «Гарри Поттера», — объяснила мне потом мама. — Просто у Роулинг вышел роман про Корморана Страйка, весь основанный на песнях Blue Oyster Cult, альбоме Career Of Evil, и там каждая глава имеет подзаголовок — песню из этого альбома.

Надо же, а я думала, что так делала только я! Нас очень много, а все, что мы любим, теперь любят подростки. Я вспомнила, как жаловалась подруге Нине на то, что подростки забрали себе нашу Кейт Буш после сериала Stranger Things, а она вдруг спросила: так а ты сама, когда была подростком, ее себе разве не забирала у поколения постарше? Ты подростком разве не слушала The Smiths, например? Это разве твоя музыка была? В общем, все теплое печенье моего сердца — с этими искусственно состаренными подростками и с буйными вечно молодыми стариками, которые бьют меня жилистым плечом и вопят: «Эрик, more cowbell!»

Теперь, кстати, в Бруклине даже можно купить пиво с таким названием — Eric, more cowbell! В Нью-Йорке вся моя подростковая магия преобразилась в каталог местных мемов, и это был в каком-то смысле осознанный выбор — остаться там, где расстояние и время превращает искусство в волшебство, либо перейти на ту сторону, чтобы оказаться среди глумливых стариков, мягкого печенья и шуток про ковбелл в городе; где Патти Смит ходит со мной по одним и тем же улицам и прилежно оплакивает в своих книгах каждого из Blue Oyster Cult по очереди.

И если ту музыку, которую я любила в подростковости, я не предавала, Сергея Михалка (а он, безусловно, тоже мой любимый исполнитель!) я предала — вместо него я пошла на концерт дельта-блюзового death-метал проекта Мануэля Ганье Zeal And Ardor. Их я люблю за то, что они совсем юные, а также смешивают депрессивно-злые рабочие песни черных рабов с не менее брутальным скандинавским метал-саундом в рамках исследования негативного воздействия на репрессированные меньшинства христианства, навязанного колонизаторами как религии смирения и непротивления насилию. Неудивительно, что все песни у них про сатану: сатана-приди, беду-напасть отведи. Я выбрала их, а не Михалка, потому что вдруг поняла и признала для себя — мне не комфортна воинственная агрессия Михалка по отношению к беларусам; я больше не его аудитория, ему наверняка не хочется видеть беларусов. Плюс я отловила в себе что-то связанное с женской солидарностью: со Светой они разошлись, а в клипах Михалок снимается как семья со всеми их детьми, но с новой девушкой в роли матери? Что это за подмена? Мало кого из беларуских музыкантов я так любила и так яростно защищала в любой ситуации — пусть в моей защите он и не нуждался. Но тут я вдруг поняла, что и во мне как в публике он на данный момент тоже не нуждается. Выбор был не сложным — сложно было сформулировать, почему я так поступила.

На концерте Zeal And Ardor я вдруг почувствовала себя очень по-хорошему злой. Это была такая праведная приятная злость, которая не разрушает носителя. Я постаралась запомнить это чувство. А еще я поняла, что я уже никогда не стану Старым Рокером. Когда ты кого-то предаешь, ты в него уже никогда не превратишься.

Кого-то из любимых беларусов я предала, а кого-то и наоборот — позже в Нью-Йорк приехали Лявон Вольский и группа J:Mors. К последней я никогда не относилась всерьез и в своих рецензиях свысока посмеивалась над их меланхоличной, даже несколько сальной романтичностью. Более того, их песни мне, скорей, не нравились — мне казалось, что это сентиментальная подделка под «Океан Эльзи». У меня даже была шуточная колонка под названием «За что я ненавижу группу J:Моrs». Но сейчас, когда я услышала все это со сцены спустя 10 лет, у меня глаза на лоб полезли — это были отличные песни, и они все были обо мне! Как так получилось, что я вдруг стала аудиторией группы J:Mors! Разбираться в этом у меня не было времени — прямиком на сете Вольского я рванула в гримерку к Володе Пугачу, кинулась ему на шею и прокричала: «Вова Пугач, дорогой! Я хочу покаяться за все циничные и ернические рецензии, которые я написала на твою группу, пока была музыкальным журналистом! Ты классный музыкант, огромный талант, и песни у тебя — офигенные. И еще они все обо мне и я их аудитория. Прости, пожалуйста, что я писала о тебе всякое говно. Ты молодец, и счастье, что ты не бросил заниматься музыкой».

«Надо же, вот так гештальт закрылся», — сказал Пугач. Кажется, он был немного озадачен, но еще и немного счастлив. Если бы я могла всем вот так позакрывать гештальты!

Концерт Вольского почему-то оказался throwbaсk’ом в 90-е, откатив меня в эпоху концертов ранних N.R.M: только тогда мне казалось, что они напропалую копируют Курта Кобейна, а на самом деле хотели быть как Oasis.

— Ну а как еще, — сказал потом Вольский. — Даже песня «Лепей не будзе», вот этот рифф, это же просто мы стянули Oasis «Wonderwall»: «Лепей не будзе, будзе толькі горш! Today is gonna be the day, but they gonna throw it back to you!»

Концерт Вольского и J-Mors в Нью-Йорке — это тоже про отрицание смерти, понимаю я. Только тогда, в 90-е, мы просто повторяли слова, а теперь это все имеет физическое и ясное значение: акупанты прыйшлі, ім імя — легіен, але нас не спыніць, але нас не стрымаць, відаць, што зноўку давядзецца адкапаць кулямет, відаць, што зноўку давядзецца страляць.

В этот вечер я впервые даю автограф на печенье. Это бело-красно-белое печенье в форме Беларуси: я черным маркером ставлю на нем точку «Борисов». Расстояние и необратимость четко расставляют приоритеты — Минск давно перестал ассоциироваться со словом «дом».

Конец года: Стив Райх, Arcade Fire и слепота

В ноябре я сходила на концерт моего самого любимого (вообще самого любимого) композитора Стива Райха. И Филип Гласс, и Стив Райх — величайшие композиторы мира, и оба живут в Нью-Йорке, и оба мои любимые, и так будет не всегда. Но сейчас и я жива, и они живы, и я могу увидеть Стива Райха, которому уже 86 (он на 16 лет старше Путина), и который выходит на сцену поблагодарить британский ансамбль, впервые в США исполнивший его новую вещь — «Молитву путника»: размеренную, тихую медитацию-прощание перед отправлением из жизни куда-то дальше. Райх сам говорит в своих интервью, что это может быть и путешествие более глобального порядка, и что пора уже собирать вещички, которые все равно не дадут забрать с собой.

После «Молитвы путника» звучит счастливейшая, сияющая версия великой «Музыки для 18 музыкантов». Там есть такой момент-divider с маракасами, кстати. Когда секунда молчания перед тем, как они вступают, звучит и вибрирует именно так, как, на мой взгляд, я могла бы определить счастье: как нечто физиологическое и измеряемое — мгновение дрожащей тишины перед переключением передачи.

Я неделю пыталась написать текст о том, каким счастьем был этот концерт, но ничего не выходило. Как будто я пыталась перевести то, что не является текстом, на язык, который я плохо знаю. В итоге я все-таки что-то написала в режиме «почему Стив Райх имеет значение».

Подруга Л., почитав, сказала, что это прекрасный текст. Что ж, человек, который считал моим лучшим текстом ту рецензию на Radiohead «Amnesiac», в которой Том Йорк берет интервью у Германа Гессе, как раз в те самые дни провалился под черный лед с сонными чудовищами под ним, и его сердце перестало биться. А человек, который считал, что моя рецензия на его детский альбом, записанный на собственноручно изобретенных им инструментах-игрушках, была нечестной и неискренней, ушел из жизни ровно накануне начала войны. Некому помнить о том, что и как я писала раньше. Все свидетели меня 20-летней ушли и забрали меня с собой, под лед.

«Знаешь, — скажет мне потом, в начале февраля, мой однокурсник по Bard MFA Колин Селф, — Я только недавно понял, что к моему возрасту довольно ненормально иметь не меньше десятка близких друзей, которые каким-то совершенно жутким образом погибли. Мне казалось, что так у всех. Думал, что это норма и, исходя из этого, общался, делал свое искусство. Но потом я начал говорить с людьми, ходить к терапевту, исследовать смерть — и понял, что это не у всех, что не должно быть так, чтобы к 40 годам у нас при себе была целая толпа призраков наших ровесников, включивших газ, ушедших с веревкой в лес, случайно попавших под поезд, провалившихся под лед, сбитых ночным автомобилем, умерших от сердечного приступа, рака мозга, цирроза печени, так не должно быть, это не норма, мой опыт не всеобщий».

Колин, можно мне тебя обнять? Я и встретиться-то с тобой хотела только для этого.

Когда началась зима, я поняла, что я стала плохо видеть. Я шла по вильямсбургской набережной, дул злой колючий ветер, и вдруг у меня резко заболел глаз, из него полилась вода, будто из крана. Я закрыла глаз рукой, и огоньки небоскребов Мидтауна вдруг превратились в неоновые мягкие пятна, сливающиеся в диско-госпиталь невозможности признать это: правый глаз практически не фокусировался и видел все размыто. Просто ведущий глаз у меня левый, поэтому я это не замечала. Это была катастрофа. У меня всегда было идеальное зрение.

Потом я начала замечать это каждый день: приходилось подойти к табло в метро, чтобы понять, через сколько минут придет поезд, который раньше на расстоянии ста метров четенько прибывал через пять минут. Глаза не фокусировались, не переключались: после просмотра телевизора приходилось выбрасывать руку с телефоном максимально далеко, чтобы прочитать сообщение. Иногда после работы, где я редактирую новости, все вокруг становилось размытым, как во сне. Я постепенно теряла четкость зрения. Наверное, это была такая реакция организма — глаза бы мои этого не видели.

Вместе со зрением я стала терять речь, мне стало как будто сложнее формулировать. Оказалось, что я визуал-синестет.

Когда я пришла к глазному доктору впервые в жизни, я зачем-то сказала: «Мне кажется, что у меня повышенное глазное давление».

— Как хорошо, что вы это предположили! — сказал доктор после того, как я полчаса играла, уткнувшись лбом в теплый резиновый перископ, во что-то вроде старой советской игры-автомата «Морской бой», сбивая полувидимые, невидимые и периферийные кораблики четким нажатием тяжелой чугунной кнопки. — Кажется, у вас и правда глаукома.

«О нет, — подумала я, — нет, это ошибка, мне все это кажется, это психосоматика».

Наверное, на какой-нибудь смертный диагноз тоже так реагируешь: это психосоматика, я попью каких-то успокоительных, можно?

Мне закапали в глаза какой-то раствор, после чего я вообще перестала видеть: весь мир размыло к чертям. Окончательно приняв в себе визуала, я стала метаться, как раненое животное. Как-то добравшись домой, я поняла, что раз я скоро ослепну, мне надо привыкать к ненавидимому мной формату аудиоинтервью, аудиолекций и аудиокниг, — пусть я и не воспринимаю информацию на слух, у меня есть время, чтобы этому поучиться.

Я открыла вкладку с постпандемическими лекциями Лори Андерсон, которые я уже давно хотела послушать, но отложила на бесконечное традиционное потом. Лекция, записанная в декабре 2021 года, называлась Spending The War Without You и посвящалась рекам.

— Знаете, что у нас в Гудзоне есть морской конек? — спросила Лори воображаемую публику. — Да-да, настоящий морской конек! Только это не эта вот изящная тропическая разноцветная рыбка, как вы привыкли думать. Наш гудзоновский морской конек — серый, как смерть, плоский и совершенно непривлекательный. Мне хочется думать, что это наше нью-йоркское тотемное животное. Что-то изначально волшебное и красивое как явление, просто серое и унылое в этом вот суровом нынешнем воплощении.

А потом я поехала в Сан-Франциско на концерт Arcade Fire. Вообще, они должны были там выступать с Беком, но Бек отрекся от Уина Батлера из-за того, что — а нет, не хочу этого писать, не важно. В общем, отрекся, потому что все теперь кэнселят Уина Батлера, и мне было даже немножко страшно идти на этот концерт. Батлеру тоже было страшно — вид у него был ошарашенный и отчаянный. Было заметно, что он допускает, что в любую секунду в него кто-нибудь может выстрелить, какая-нибудь разъяренная девочка, этакая Валери Соланас. Хочу ли я сказать, что песни невозможно отменить? If I was scared — I would. В 2011 году я в очередной раз улетала из Нью-Йорка туристом и впервые услышала их альбом Suburbs прямо в самолете из встроенного в спинку сиденья музыкального портала. Тогда у меня был довольно депрессивный период, в который я не могла слушать поп-музыку и где-то год слушала исключительно Стива Райха. Из этого меня вытащили именно Arcade Fire. Видимо, проникшись африканскими ритмами, вдохновившими Райха, слышишь в гаитянских ритмах Arcade Fire что-то большее, чем просто отсутствие апроприации.