Наш новы нон-фікшн — ужо не пра мабільную летуценнасць, гламурнае спажыванне, траблы айцішнікаў, побытавы фемінізм ды ўсе гэтыя смузі-мафіны. Чарговая генерацыя трапіла ў чарговы замес. Бягучы слоўнік: тэрор, смерць, вайна, эвакуацыя. Новыя аўтары — тыя, хто здолеў адбіць сваю траўму ў тэксты. Юля Арцёмава жыве праз вайну. Без пафасу ды гістэрык. Як прысутная ў сэрцы катастрофы ды райтарка, здольная казаць пра невыноснае.

Самый долгий день

Я проспала начало войны. Проспала обстрелы Киева.

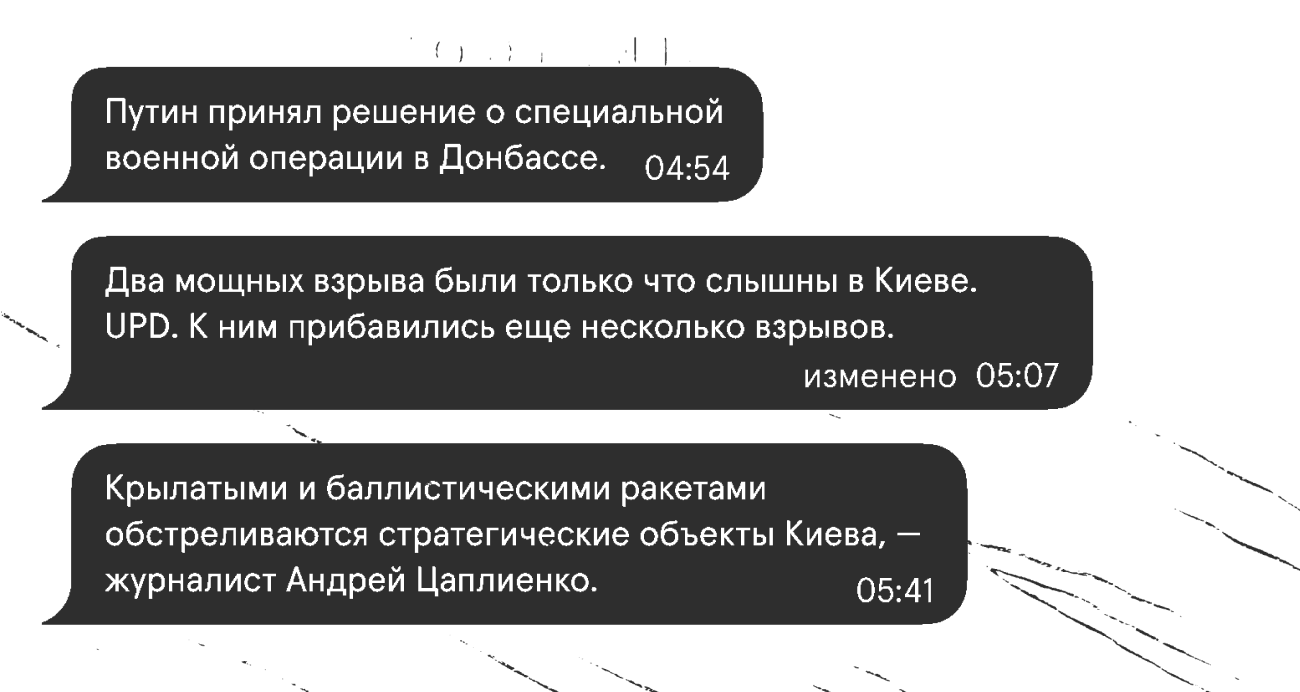

По моему субъективному времени война началась где-то в 7:50 утра по Киеву 24 февраля 2022 года. Я сплю в берушах: берегу сон, который только начал восстанавливаться после ковида, — от соседей, Жениного храпа, случайных звуков. И, получается, от российских ракет. В рабочие дни я завожу будильник на 8:40 — десять минут поваляться, потом вставать и собираться на работу, которая начинается в полдесятого. Ну, собираться — это громко сказано. Почистить зубы, принять душ, покормить кошек, заварить кофе. Я работаю дистанционно, по большому счёту, можно спать и до одиннадцати — никто тебя не проконтролирует. Но уже с девяти в рабочие чаты сыпятся вопросы, которые не хочется потом судорожно разгребать.

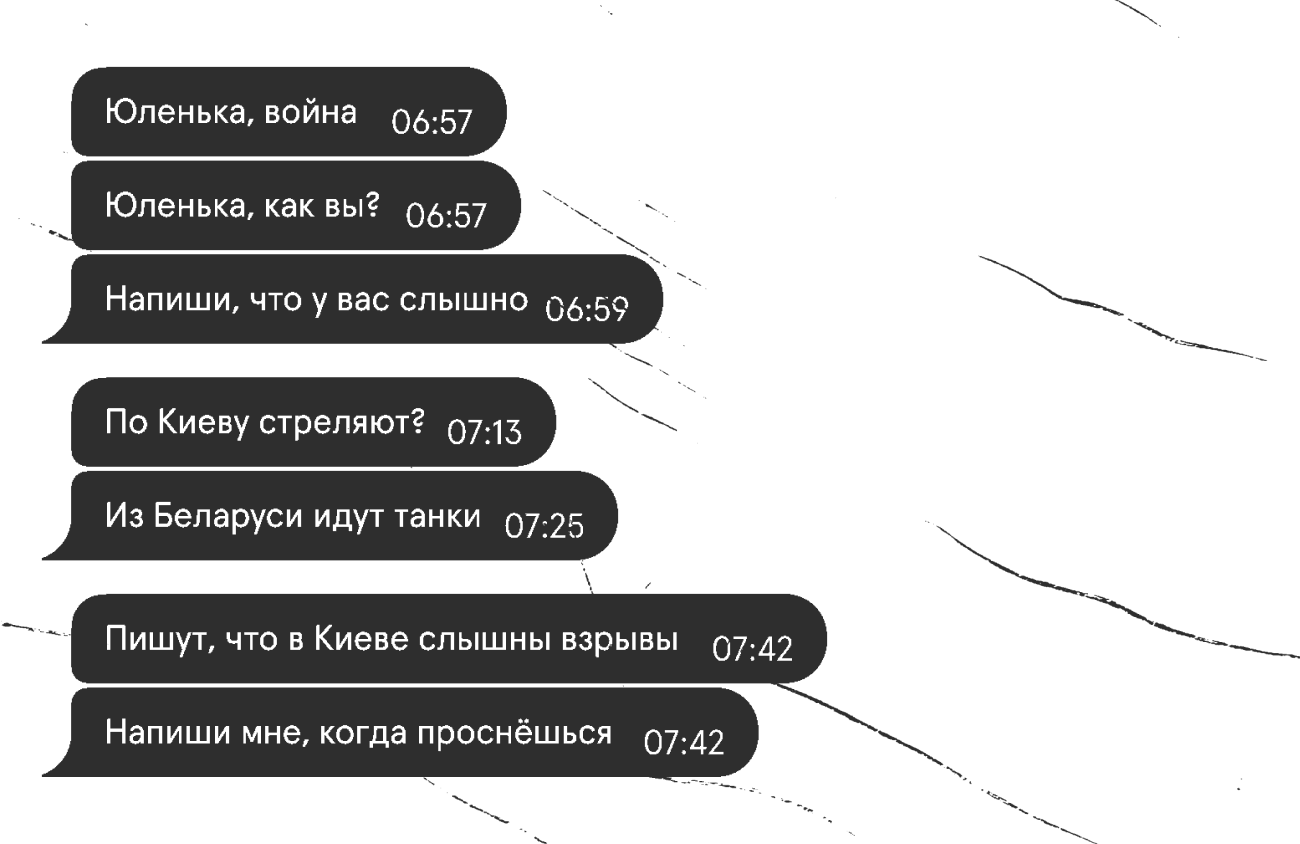

7:50, просыпаюсь. Как обычно — достаю из-под подушки телефон, смотрю на время. Почти восемь: схожу в туалет и обратно в кровать, можно ещё час досыпать. Полусонная рефлекторно открываю Телеграм и вижу аномальное количество уведомлений. От мамы сразу семь — что-то случилось. Кто-то умер или...?

Так для меня началась война.

“Привет, мама, — пишу я. — Не знаю, как мы. Только что проснулась, взрывов не слышала. Ничего непонятно, столько новостей, но общей картины нет, всё как-то фрагментарно. Расскажи, что там”.

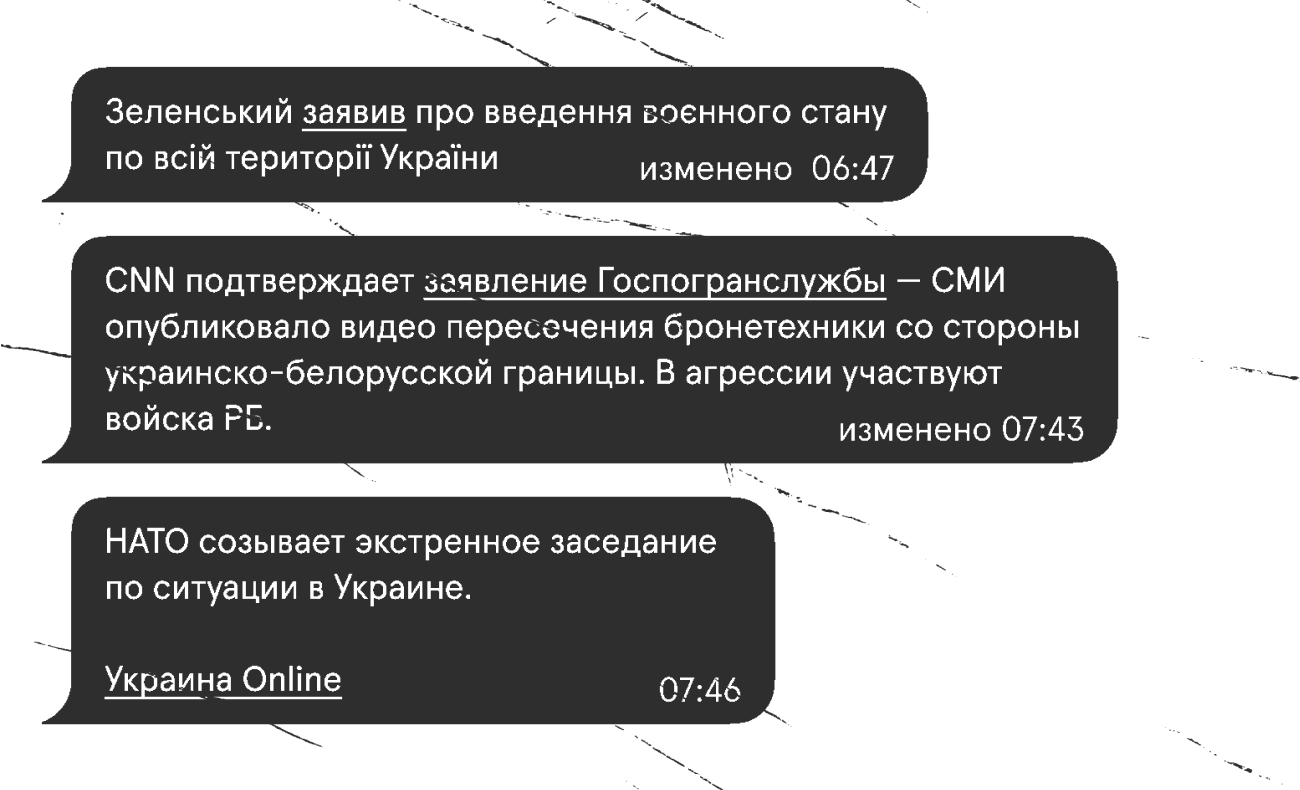

“Рано утром напали на Украину, заходили с нескольких направлений, в том числе с Беларуси. Постоянно обстреливают, особенно Харьков. Такое ощущение, что идут к вам, на Киев”.

Я читаю новости, сидя на краю кровати, поджав одну ногу под себя. О вторую ногу, которая касается пола, трётся Фуюца — она рада моему раннему пробуждению, просит поесть. На второй половине кровати спит Женя. Вот как выглядит парадокс эффекта наблюдателя из квантовой физики в обыденной жизни: Женя лежит на расстоянии вытянутой руки, но для него война ещё не началась, а я уже полчаса живу в ней. Для нашей кошки же и вовсе не существует такого понятия, хоть её реальность четырёхмерна, как и наша, а зрение в десять раз лучше человеческого. Но ни Фуюца, ни Петра не разглядели приближение войны и не разбудили нас.

Подхожу к окну, которое выходит на аэропорт Жуляны, тревожно всматриваюсь в горизонт. Я не вижу дыма, внизу около подъездов суетятся люди с чемоданами. Приезжает машина, мужчины грузят вещи в багажник, женщина ставит переноску с животными на заднее сиденье и садится рядом. За нами не приедет машина, мы здесь почти никого не знаем. Да и ехать нам некуда.

Я вспоминаю про Настю, мою школьную подругу. Она живёт с родителями в Ирпене, у них там большой дом. Думаю, если что, она не откажет нам. Пишу, чтобы узнать, как у неё дела:

— С утра были слышны отдаленные звуки взрывов. Сейчас тихо, у нас поблизости нет военных объектов, — отвечает Настя. Поблизости расположен аэропорт Гостомель, за который будут идти бои ближайшие несколько дней. Но пока там, видимо, всё спокойно.

Где-то рядом (1,5—2 км) упала ракета, там или осколки, или сбили, она никуда не попала. Я ничего не слышала.

Сообщение от Настачки из Риги. Убедившись, что со мной всё хорошо, просит позвонить Алине, нашей общей приятельнице, которая живёт во Львове. Набираю пару раз — звонок срывается. Похоже, для Алины война тоже ещё не началась.

Иду на кухню. У нас почти закончилась питьевая вода. Высыпаю в кошачьи миски остатки корма — Женя на днях собирался заказать новый. Конечно, ничего он не заказывал, я просто уверена в этом. Некоторое время я сомневаюсь, будить ли его прямо сейчас — в моей воле подарить ему несколько часов мирного сна. С другой стороны сегодня, очень важный день, может быть, самый важный в нашей жизни: мы должны решить, что будем делать.

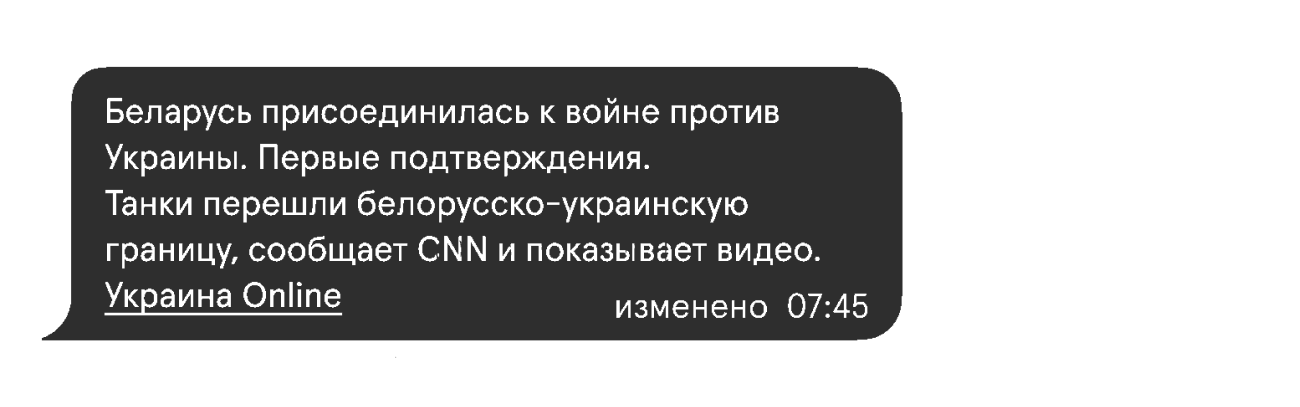

Подхожу к кровати и тормошу Женю за плечо. Вставай, говорю, началась война. Эта фраза, сама эта сцена пока ещё выглядят очень по-киношному. Женя открывает глаза, смотрит на меня, никуда вставать не спешит. Для большей убедительности я показываю ему видео, как танки со стороны Беларуси пересекают украинскую границу.

Дальше озвучиваю план, который успела придумать, простой и незамысловатый:

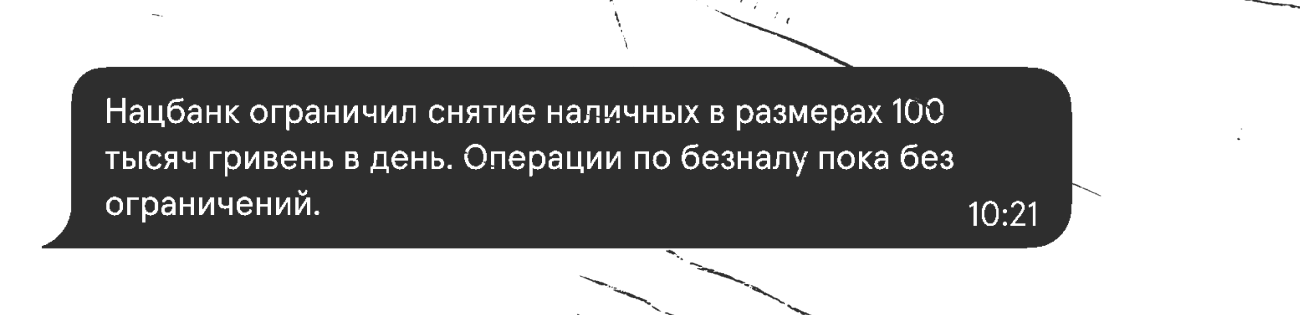

— Надо сходить за водой и кормом для котов. Сделать запасы продуктов, пока ещё можно что-то купить. Снять наличные с карты. Обсудить, что делать дальше.

Кажется, что новость о войне не сильно взволновала Женю, он не спеша лезет в телефон, будто моих слов ему мало, нужны другие, более весомые подтверждения. Я погружаюсь в свой мобильник. Куча сообщений от друзей и знакомых. Пишут одно и то же: где вы, как вы, что будете делать, слышны ли у вас взрывы, будь проклята Россия, я не могу поверить, что это случилось. Вторая группа посланий — вопросы о том, нужна ли нам помощь. Интересно, как же ты поможешь мне из Варшавы/Вильнюса/Тбилиси?

Я чувствую раздражение от нахлынувшей волны заботы и беспокойства. До сих пор уверена, что нет правильных слов, которые можно написать в такой момент, особенно если ты на расстоянии. И по-прежнему не знаю, стоит ли это вообще делать. Кажется, всё-таки стоит, и кажется, что ни напиши, это будет глупо и не к месту.

В такие моменты люди пишут, руководствуясь не заботой о тебе, они выплёскивают злость, невозможность справиться с ситуацией, беспомощность перед историей, внутри них кипит, не находит себе место беспокойство. Многие чувствуют вину за свою безопасность — вот ты сидишь, допустим, в Варшаве и тебя это не касается напрямую, но тебе надо что-то сказать тому, кто там. Там же всё видится совсем по-другому — нет вины, благодарности, нет сентиментальности, нет злости и вообще никаких сложных эмоций, ты превращаешься в простейший набор реакций. Пока вокруг вздыхают сочувствующие и рвутся ракеты, тебе нужно всего-навсего решить, как распорядиться своей собственной жизнью. От действий, которые ты предпримешь сейчас, возможно, зависит то, доживёшь ли ты до завтрашнего дня.

Отвечаю на сообщения самым близким. Остальных игнорирую.

В первую очередь пишу украинским знакомым, чтобы понять, что происходит с ними. У меня их не очень много, в основном в Киеве. Параллельно читаю новости — урывками. По-прежнему ничего не понятно — что-то взорвалось, куда–то зашли танки, где-то идёт наземный бой.

— Женя, что мы будем делать?

— Давай смотреть по ситуации.

— Ситуация говно, у нас война. Я не хочу опять уезжать.

— Я тоже не хочу.

— Они же не смогут взять Киев? Это нереально.

Но, пожалуй, они смогут его разбомбить. Я не говорю это вслух, будто непроизнесенная мысль не имеет силы. Пока больше волнуют бытовые вопросы. Я не думаю о том, что в нас может прилететь ракета. Мне это кажется довольно глупым — кто будет тратить дорогие ракеты на то, чтобы разбомбить 25 этажный жилой дом в Киеве?

Мы решаем остаться в городе. Даже если его захватят, оккупируют, это не значит, то всех жителей выведут на площадь и расстреляют в первый же день. А вот с продуктами и водой могут быть перебои. Значит, и правда стоит сделать запасы.

В рабочих чатах никто не обсуждает работу. Мне говорят: мы в ахуе. Ты сегодня не работай и береги себя. Я обещаю себя беречь, хотя не очень понимаю, каким образом.

Мы идём за водой. В подъезде встречаем соседа, он говорит, что видел, как летела ракета.

В ближайшем магазине на двери висит рукописное объявление — “води немає”.

— Ну вот, пожалуйста, — ворчу я в сторону Жени, — уже и воды нет.

Идём в киоск через дорогу, там собралась приличная очередь. По нашим прикидкам, стоять где-то полчаса, но спешить нам некуда. Люди вокруг не выглядят паникующими, напуганными или хотя бы растерянными. Меня радует, что столько народу стоит за водой, — значит, они тоже не собираются уезжать, будут оставаться в Киеве. Будто помогают мне утвердиться в собственном решении. Параллельно наблюдаем, как очередь из машин на заправку растёт прямо на глазах.

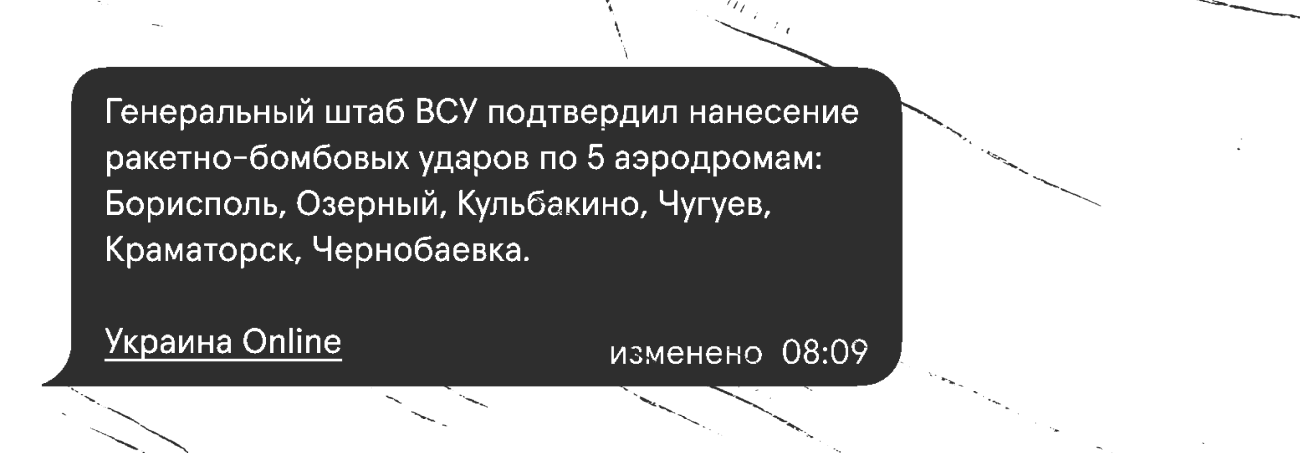

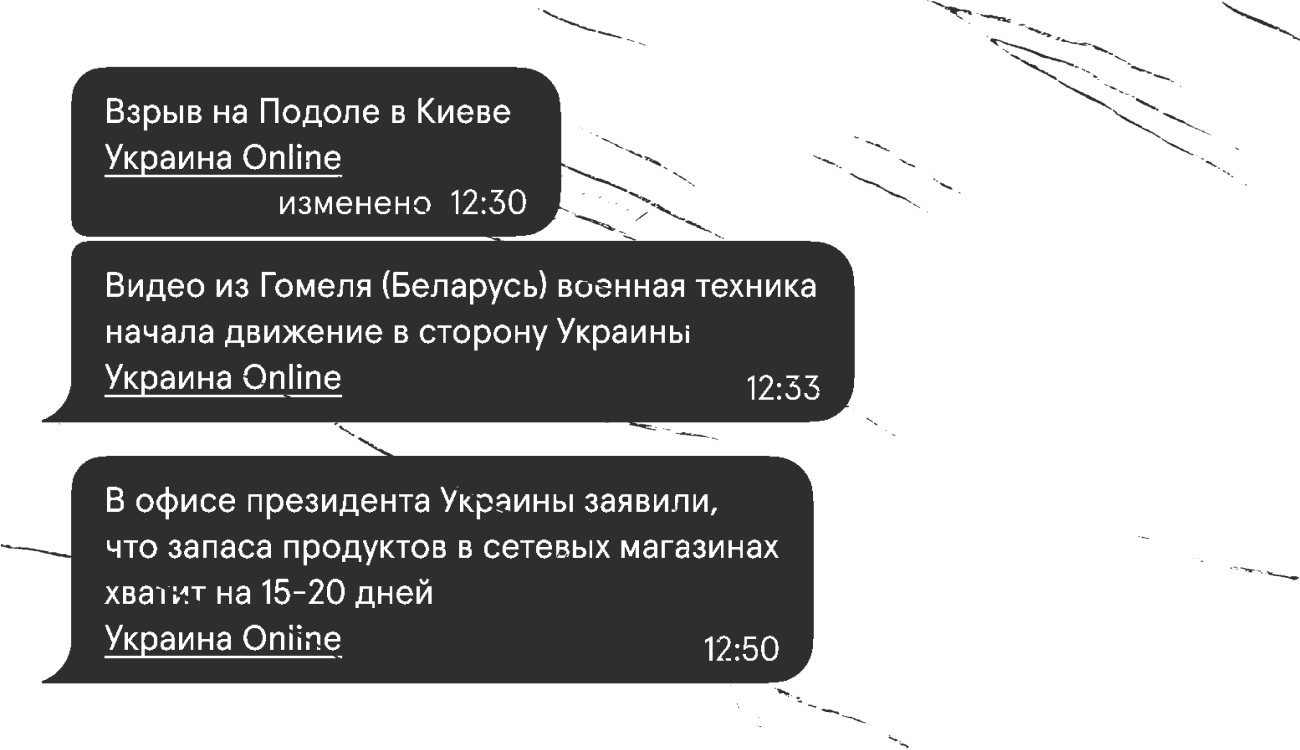

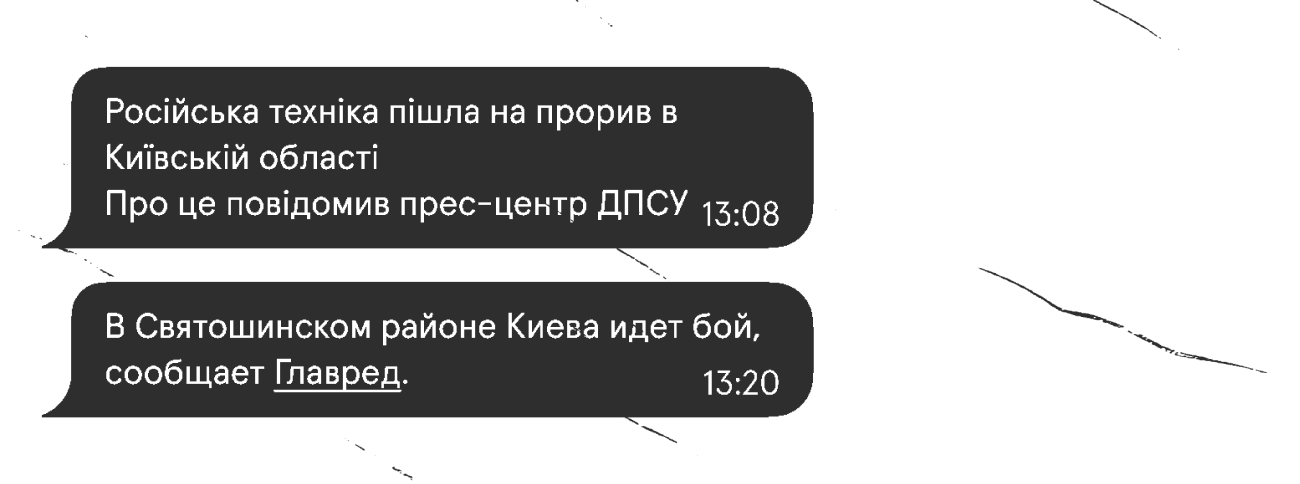

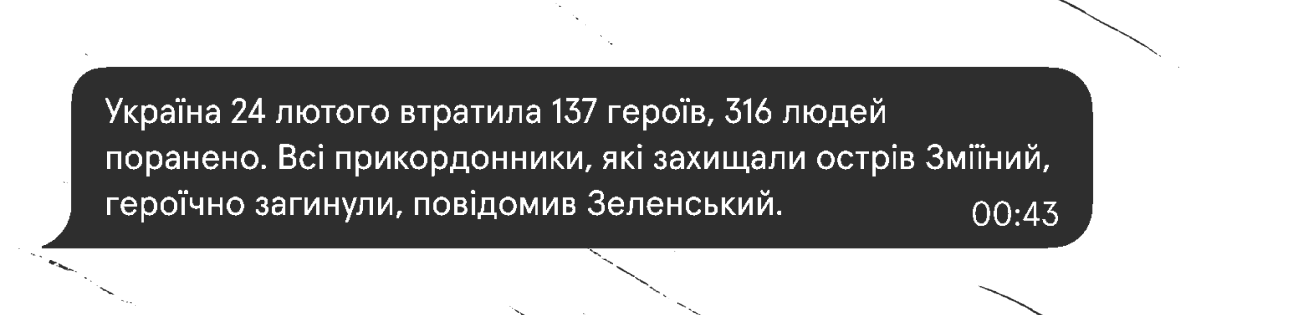

Читаю новости, иногда вслух:

Очередь наконец доходит до нас, отдаём пустые бутылки в окошко женщине средних лет, которая с невозмутимым видом спрашивает:

— Какую вам водичку?

Мы теряемся.

— Чтобы можно было пить и готовить на ней, — говорю я.

— Смотрите, есть вода 5 степеней очистки, а есть с ионами серебра.

— Давайте любую.

— Рекомендую взять с ионами серебра, с ней ваш чайник всегда будет чистым, без накипи.

Я соглашаюсь: пусть хотя бы чайник будет чистым, разве это плохо. Мы берём 20 литров воды с ионами серебра — на пару дней хватит.

Отправляемся в продуктовый магазин. Людей много, как в канун нового года. Неужели их всех отпустили с работы? Я беспомощно оглядываюсь на полки — что нам надо купить? Макароны, спички, соль, сахар... Хотя, зачем сахар, мы почти не едим его? Зачем спички, ведь плита зажигается кнопкой? Я подсматриваю в чужие корзины, будто списываю домашку. Точно — надо взять консервы, тушёнку, орехи, пакетики с влажным кормом для кошек, крупы. В магазин заходят сотрудники полиции, они смеются, шутят и покупают бутылку водки. Продавщица говорит, что розрахуватися карткою вже не можна, тільки готівкою.

Возвращаемся домой, разгружаем продукты. Женя отправляется за кошачьим кормом, я остаюсь дома и не знаю, чем заняться. Постоянное залипание в новостях не даёт никакой ясности, а только запутывает ещё больше. Чем больше узнаёшь, тем сложнее понять, что происходит. Звоню маме. С ней, впрочем, мы занимаемся тем же самым — зачитываем друг другу новости, я рассказываю, что купила продукты, какое-то время мы будем в Киеве. Кажется, её это не очень успокаивает.

Поговорив с мамой, берусь за недоделанные бытовые дела: складываю выстиранное постельное бельё, мою посуду, периодически отвлекаясь на новости. Нарочно стараюсь вести себя так, будто ничего особенного не происходит. Я не собираю тревожный чемодан — идея складывать вещи сама по себе рождает во мне панику. Но всё же решаю подготовить документы: складываю отдельно паспорта, наши и кошачьи, ковид-паспорта, страховки, банковские карточки, наличные деньги.

Женя возвращается с кошачьим кормом и продуктами. Говорит, что пока достать всё это получилось без труда, но дальше будет хуже — в магазинах появляются очереди, хвосты которых иногда тянутся на улицу. Почти везде первым делом раскупают хлеб. Встречаются компании пьяных, которые стоят и пьют вот так, посреди дня, прямо на улице. Обратно Женя ехал на такси, долго не мог вызвать машину через приложение. По дороге разговорился с таксистом из Луганска: тот уже видел такое в 2014-м и считает, что лучше не сопротивляться, пусть это поскорее закончится, Россия победит, она же всё равно победит, и чем раньше, тем быстрее жизнь вернётся в привычное русло.

Мы разгружаем сумки с едой, но по-прежнему не знаем ответ на самый главный вопрос — правильное ли решение мы приняли? Никому из нас не хочется уезжать, но оставаться может быть опасно.

— Кажется, они идут на Киев, — сухо говорю я. — Поэтому все уезжают.

— Не поэтому, — спорит Женя. — Большой город можно отрезать от трасс, тогда непонятно, что будет с продуктами, лекарствами, водой. На заправках очереди — значит, бензин скоро закончится. Вот люди по возможности бегут в деревни, на дачи. Мелкие города и посёлки никому не нужны. Просто нам ехать некуда, поэтому мы будем здесь.

Женина мама позвонила узнать как дела ближе к 14, как будто у нас не война, а самый обычный день. Видимо, до последнего старалась оставаться вне политики. Я злюсь, вспоминаю, как Женины родители не пришли к нему на судебное заседание. Но если суд я могу понять и попробовать оправдать, то сделать один телефонный звонок и сказать пару стандартных поддерживающих слов — мне кажется таким естественным, таким понятным движением заботы о том, кого ты любишь. Особенно на фоне непрекращающегося потока сообщений от людей, со многими из которых мы почти незнакомы.

Женя сообщает, что Б. собирает паспортные данные беларуских журналистов и членов их семей, чтобы в случае эвакуации им предоставили на границе гуманитарный коридор. Он передал ему наши данные, я одобрительно киваю — у меня нет визы, меня в Польшу пустят разве что по спискам. Пока мы обсуждаем это, ощущаю, как внутри всё твёрже зреет желание никуда не уезжать.

Сидеть дома становится невозможно, тянет к людям. Надо чем-то заняться, придумать себе дело. Женя предлагает посмотреть на бомбоубежища неподалёку.

Мы выходим из подъезда. Над городом стоит монотонный гул сирен. Он повсюду, рассеян в воздухе, как туман.

Подвал нашего дома закрыт — консьержка говорит, что в случае надобности его откроют, но честно признаётся: он не очень приспособлен для длительного сидения, поищите что-нибудь другое. Что ещё за “случай надобности”: война уже началась, в воздухе звучит сигнал тревоги — что должно произойти, чтобы можно было открыть этот тщательно охраняемый, но не такой уж и приспособленный для убежища подвал?

Переходим проспект — на другой стороне много высоток. На нашей почти нет жилых домов, кроме частного сектора. Во дворах, около подъездов собралось много людей. Кто-то с вещами, сумками, рюкзаками, кто-то, как мы, налегке — наверное, тоже не смогли сидеть дома.

Пока нас толком не обстреливали, я представляла себе взаимодействия с бомбоубежищами как-то так: звучит тревога, с этого момента у тебя есть где-то 15 минут на всё — чтобы собраться и добежать до бомбоубежища. Если не успеваешь, просто ложишься на землю, закрываешь голову руками и молишься, как умеешь, чтобы пронесло. Ракета падает, ты выдыхаешь, выходишь из убежища и возвращаешься домой. Мне казалось, убежище — это место, где сидишь полчаса, до отбоя, но думала я так, пока не увидела людей, которые приходят с чемоданами, с одеялами и подушками, со складными стульями.

Бомбоубежища в старых домах — по сути просто подвалы. Мы заглядываем в некоторые из них. В одном нет света, в другом — невыносимая вонь (говорят, там разлагается мёртвая крыса), в третьем — душно. В таком укрытии можно высидеть от силы пять-десять минут, а тревоги обещают многочасовые. А если в твой дом угодит ракета и завалит выход из убежища, может случиться так, что придётся сутки провести в подвале, пока тебя не освободят.

В одном из домов подвала нет, указатель “укриття” висит на двери технического помещения рядом с подъездом. Жительницы дома возмущаются — убежище должно быть ниже уровня земли, иначе какой в нём смысл.

— Вот пусть бы Кличко в таком посидел! — шутит одна из женщин.

Рядом со старыми домами новостройка в 18 этажей. Здесь вместо убежища используется паркинг. Вдоль стен расставлены деревянные лавки, люди устраиваются на них, сторож говорит, что тут и канализация есть, а если понадобится, он включит подачу воды. Это убежище пока выглядит лучшим вариантом.

Я вижу пожилую пару, которая несёт в сумке кошку. Кошка самая обычная, серая, в полоску, мой папа называет таких зелёными. Старики выглядят очень растерянно, у них только эта сумка с кошкой — самое дорогое, что у них есть.

Когда говорят о войне, чаще всего жалеют детей. А мне невыносимо жаль стариков. Кажется, дети намного проще — они оглядываются на родителей, других взрослых, мало что понимают, происходящее для них иногда выглядит приключением и игрой. Старики, даже те, что никогда не видели войны, понимают всё — они очень хрупкие, иногда такие же беспомощные как дети, но им не на кого оглядываться, не на кого надеяться, они осознают свою уязвимость перед войной. Мне почему-то очень стыдно перед ними, этими незнакомыми стариками, хочется защитить их вместе с кошкой.

У Жени с собой фотоаппарат, он снимает происходящее вокруг. Иногда его спрашивают — вы журналист? Да, говорит Женя, “Белсат”, телевизия польска. Мы опасаемся говорить, что из Беларуси, из той самой Беларуси, которую называют предательницей и к которой я сейчас испытываю двойственные чувства — словно моя страна, моя родина оказалась не милой, заботливой мамой, а мстительной мачехой. Хорошо, что в Киеве нам легко прикинуться своими, многие говорят по-русски, мы говоримо українською на том уровне, на котором можем, но даже так мы не выглядим чужеродно.

После осмотра бомбоубежищ приходим к выводу, что лучше всего для длительного укрытия приспособлено метро, но до ближайшей станции Демеевская идти минут двадцать, к тому же мы не оставим кошек дома, значит, придётся тащить на себе переноску.

Вспоминаем интересный вариант поближе — беларуский бар “Торвальд”. Удача в том, что он расположен в полуподвальном помещении. А ещё там есть туалет и запасы продуктов. Мы заходим в “Торвальд”, он набит битком, люди сидят плотно за столами, кто-то расположился на полу. Вдоль стен стоят чемоданы, переноски с животными. Мест для новых постояльцев почти нет. Мы разворачиваемся и возвращаемся домой.

Новости такие:

Заклеиваю окна строительным скотчем, крест на крест, на случай обстрелов — если стекла выбьет взрывной волной, осколки не разлетятся по комнате. Через 15 минут ленты наполовину отклеиваются и уныло болтаются, я срываю их, сминаю и бросаю прямо на пол.

Наста пишет про общую знакомую Д., беларускую журналистку, живущую в Киеве. Та вместе с дочерью хочет уехать во Львов, а оттуда, видимо, в Польшу. Отвечаю, что и до Львова пока непонятно, как добираться, но и мы подумываем пересидеть хотя бы несколько недель там. В чатах пишут, что такси до Львова теперь стоит 1000.

“Я не арыентуюся ў грывнях, колькi гэта будзе ў далярах?” — спрашивает Наста.

“Гэта i ёсць ў далярах”.

Обсуждаем с Женей, не стоит ли переночевать в коридоре: там нет окон, стены толстые — какая-никакая защита. Быстро отказываемся от этой идеи — нам обоим очень хочется поспать в кровати. Есть смутное предчувствие, что завтрашнюю ночь мы проведём в убежище, так хотя бы напоследок отоспимся в нормальных условиях.

Наста пишет, что в украинских каналах просят выключить свет в квартирах.

Телеграм-канал Рады призывает украинцев проводить светомаскировку своих домов:

Выключаю свет, слышу монотонный гул со стороны улицы. Выхожу на балкон и вижу, как по проспекту Лобановского едут танки. Сердце начинает тревожно биться, я успокаиваю себя тем, что это наши танки, но сердце так быстро не успокоишь.

Я ставлю телефон на беззвучный режим, надеваю беруши, закрываю глаза и засыпаю. Это был самый долгий день в моей жизни.

Юля Арцёмава. Нарадзілася ў Мінску, жыве ў Львове. Піша прозу. У 2021 годзе выдала кнігу “Я и есть революция” (выдавецкая ініцыятыва “Пфляўмбаўм”). На дадзены момант працуе над тэкстам аўтафікшн-рамана пра эміграцыю і сваё жыццё ва Украіне падчас поўнамаштабнай вайны.