Памежжа — наша другое імя. Паміж трансам і трызненнем. Паміж кайфам і лайфам. Паміж моўнымі плынямі і скрозь вайну слоўнікаў. Ад мары да пахмелля. І наадварот. Часам здаецца, што пісьменства скончылася. Часам здаецца, што яно толькі пачалося. Нармальны аўтар ненармальных часоў: шаленец, шаман, візіянер. Творца трывожных тэкстаў. У якіх лёгка пазнаць сябе. Мы самі сабе хвароба. І самі сабе ратаванне. А літаратура — сведка і саўдзельнік. Як вось тут.

ИМЕННО ТО,

ЧЕМ КАЖЕТСЯ

— Я же тебе говорил, бросай эту привычку, пока она не стала манией. Это не выглядит мило, — сказал тогда Федор, ровно за полчаса до момента, когда выяснилось, что он сказал это полчаса назад.

Надя знала, о чем он.

— Я не ведаю, пра што ты, — адказала яна.

І дадала:

— Гэта не звычка. Гэта так мая памяць функцыянуе цяпер. Прыручэнне ўсяго, што знаёмае, але чужое.

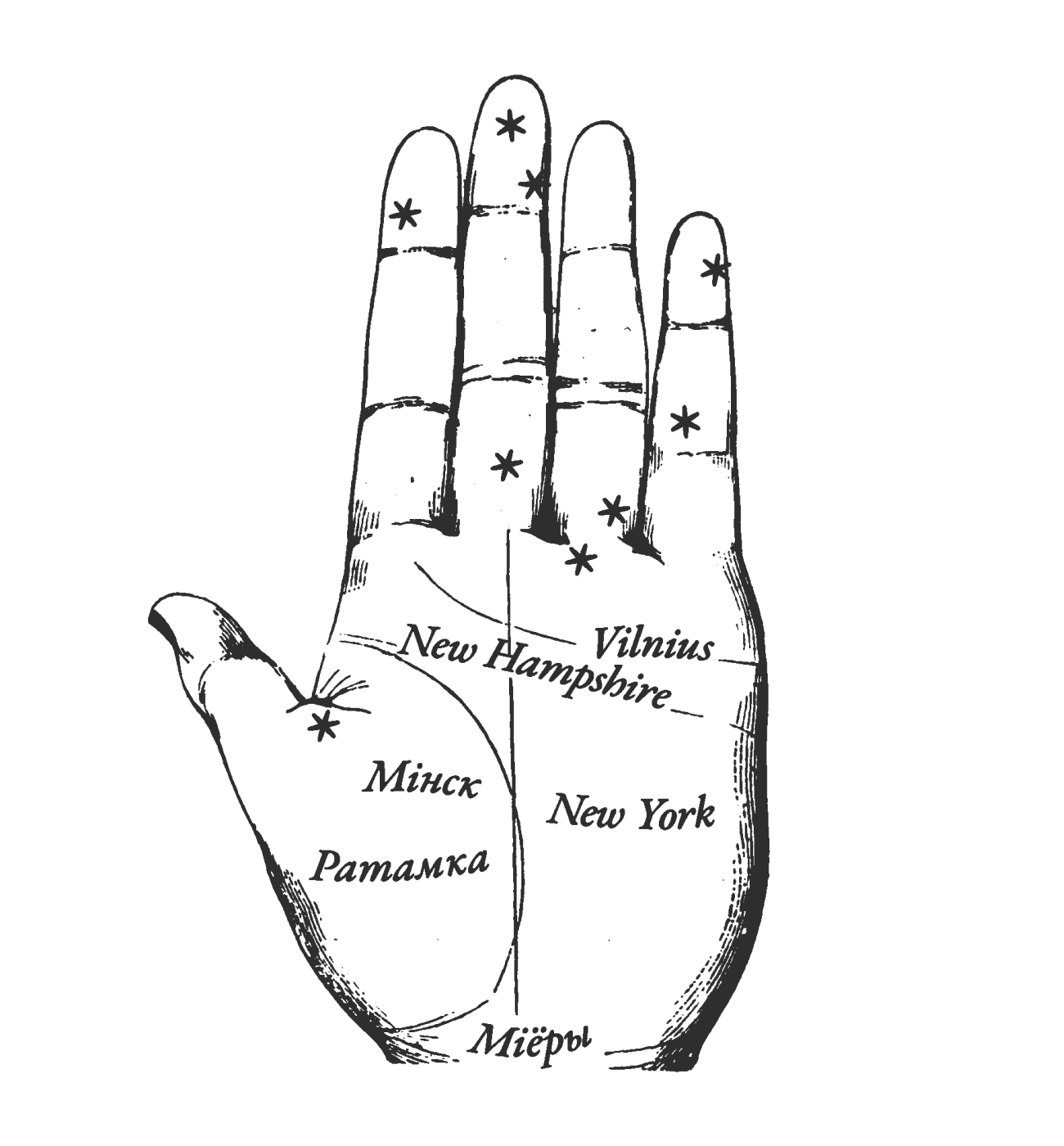

— Тебе кажется, что это мило и ты такая необычная, и у тебя так работает, что ты в Америке всюду видишь Беларусь, ой, как это трогательно, — повторил Федор. — Но это не мило. Это выглядит, как будто у тебя психическое нарушение. Я даже отписался от твоего Инстаграма, мне стыдно за тебя. Болото во Флориде — надо же, смотрите, Ельня, цапля, крокодил как дома на даче! Административное здание около паромов — ой, тот самый ОВИР во дворах на Кузьмы Чорного, пиздец как трогательно! Еще этот, там, около Чайнатауна, — Дом быта за Комаровкой, помнишь тот пост?

— Там дакладна быў літаральна такі ж будынак, ты ж сам сказаў: во, і праўда! Прычым, пакуль проста жывеш, калі хтосьці спытаецца раптам, як выглядаў гэты Дом быту, ты нават не ўзгадаеш, — колькі было такіх будынкаў навокал. Але калі бачыш двайніка — адразу ведаеш, чый двайнік. Такі прустаўскі момант.

— Хуюстовский, — ответил Федор. — Надо было оставаться, если у тебя теперь каждое здание болит, как оторванная нога.

Надя, вероятно, тут же представила себя в виде паука-косиножки со всеми его бесконечными оторванными ногами, которые продолжали усиленно отрабатывать карму памяти о бескрайних призрачных полях с травой по пояс, которую не выкосить даже после смерти черной капельной капсулы-носителя с продольными щербинками, мягкой и безутешной, как леденец. Но мертва ли капсула, если в ней нечему больше двигаться?

— Там яшчэ поле такое было невялічкае, за лесам адразу, — удакладніла яна едкім, пякельным нават голасам. — І такі катастрафічны катлаван, нібыта з бульдозерам, мы там на краі стаялі п’яныя, і я ўсё баялася, што Міця зваліцца нахер у гэтую бездань і ўсё, смерць, хаця там пясочак быў і Міця потым не ад гэтага памёр, хаця і сапраўды зваліўся. Карацей, такі ж катлаван — глядзі, там удалечыні правал, гэта ён! І бульдозер там. І такія рэдкія дрэўцы туды-сюды.

— Я уехал, чтобы строить новую жизнь, а не видеть в каждом овраге котлован в ебучей Ратомке, куда ты ездила со всеми своими друзьями. И где они, эти друзья? Ой, попали в ад. А ты им, наверное, помогла.

— Ну праўда ж падобна! — заенчыла Надзя. — Проста ўяві сабе, што мы раптам у Ратамцы. Зараз, прыкінь, з лесу выйдуць такія першакурснікі палітэха з гітарамі, зробяць тут кастрык, пачнуць спяваць “Все ідет по плану” і “Тры чарапахі”, ну, скажы? Я нават адчуваю пах кастрыка!

Потом они долго вспоминали, в какой момент это случилось, — до того, как они посмотрели на часы, или после. Надя, видимо, чтобы превратить слова Федора в безобидную дразнилку, повторяла, указывая на драные верхушки сосен и противотанковые ежи вороньих гнезд в сером небе, что все настолько похоже на тот лесной, дачный условный вечер в Ратомке, что она не удивилась бы, если бы все происходящее сложилось в типичный эмигрантский сон: когда выходишь на лесную ледяную поляну и вдруг понимаешь — ты дома, и сердце будто заливает белым бетоном непонимания — я не помню дороги сюда, я не помню, как мы добрались, как мы вообще оказались здесь, есть ли возможность вернуться?

— Дарэчы, глядзі, Федзечка, — незвычайна пяшчотна прапела Надзя, — сарайчыкі, проста літаральна сарайчыкі майго сэрца, юнацтва майго сарайчыкі, паглядзі, немагчыма зрабіць настолькі падобныя, але ж не, зрабілі!

Федор присел сбоку сарая около бледно-розовой, дизайнерской какой-то даже сыроежки размером с блюдо, и потер ее спинку пальцем, будто проверял, дышит ли. В разреженном от дыма ржавом жестяном небе перегавкивались тонкими щенячьими взвизгами невидимые галки. Где-то загудела электричка паршивым знакомым голосом. Тут Федор увидел в гуще палых листьев медленно переваливающегося ежа, похожего на размокшую потерянную меховую шапку, и тяжелой холодной ниткой, протянувшейся сквозь сырный взмокший ком мозга, осознал: это же сон, можно делать, что хочешь, можно даже убить Надю — и ничего ему за это не будет.

— Вожык! — запішчала Надзя. — Так не бывае!

Яны прайшлі скрозь карагод восеньскіх хісткіх сарайчыкаў, у якіх пагрымлівалі, нібыта ў чароўных скрынях для нечалавечых інструментаў, патаемныя скарбы, пакінулі лес збоку і справа, абодва наўмысна запамінаючы раптам няўтульнаваты напрамак, абагнулі злева невялічкі загон з непрыемным чужым чорным канём з нейкім кастурбаватым, карлікавым і хворым тварам; дайшлі да дачных домікаў з комінамі, з якіх — далёка не ўсіх — ішоў шызы хатні дымок, спусціліся на дарогу, пакрытую незвычайна заўважным халодным пылам, і толькі калі ўдалечыні паказалася крама з шыльдай “МАГАЗИН 40 ОАО ДОРОРС”, Надзя змрочна паведаміла Фёдару тое, аб чым ён і сам, пэўна, моўчкі думаў:

— А я адразу зразумела, што мы ў сне. Бо вожыкаў у Штатах не бывае.

Только сон был какой-то максимально не похожий на другие сны, отметил Федор, чувствуя, как больно ногти впиваются в ладонь.

Это действительно была Ратомка. И все было точно так же, как в тех снах, только на этот раз, Федор это сразу понял, это был не сон.

***

Гэта Надзя была вінаватая, і Фёдар паўтарыў гэта, здаецца, сто разоў: “Гэта ты вінаватая, гэта праз твае фантазіі мы тут”. Як менавіта Надзіны фантазіі прывялі да сітуацыі, якую нельга было нічым рацыянальным патлумачыць, Фёдар не ведаў. Але там, дзе адмоўлена ў рацыянальнасці, урэшце можна шукаць сэнсы і адказы ў чым заўгодна, абы яно працавала. Але штосьці нічога не працавала.

Надзя і праўда яшчэ на мінулым тыдні пачала енчыць, як толькі яна адна ўмее, міла і манатонна, так, што проста хацелася ці адразу ўсё ёй аддаць, ці задушыць, каб не мучылася: лес, хачу ў лес, не бачыла лесу трыста сівых гадоў, я прывыкла, што калі восень — трэба ісці на хайк у лес, я ссумавалася па адчуванні беларускага лесу з ягонымі могілкавымі імхамі і ваўчынымі ручаямі, ну што табе варта, ну што табе, складана, ці ты ад гэтага памрэш, ці баліць гэта табе — адвезці мяне ў лес!

— Ці баліць мне адвезці цябе ў лес — это калька с does it hurt you, — скривился Федор.

И купил билеты на электричку до Холодных Ручьев: там был неплохой лес и хайк. Федору не болело отвезти Надю в лес, но ему очень болело, когда коверкают язык, причем любой, поэтому на мысли про хайк ему привычно резануло под черепом жидкой стальной полосой света, как будто мечом изнутри рубанули.

— Ратамка, — выдыхнула Надзя. — Піздзец. Усё, як у гэтых снах. То-бок гэта ўсе ж такі сон? Федзечка, а можа нам падсыпалі ўчора ў Макса на барбекю ЛСД якога ў кактэйлі? Ты бачыў, як ён канкрэтна кактэйлі мяшаў? Там жа хтосьці на нейкіх рэчывах быў?

— ЛСД дорогой, — все еще мысленно поглаживая крупную, неамериканскую сыроежку, ответил Федор. — У Макса нет денег, бля, на такие развлечения.

Они стояли на пыльной дороге и нюхали дым, который шел то ли от дальних костров на горизонте, то ли из труб, то ли это уже мозг начал дымиться наконец-то:

спасение, перезагрузка.

— Мо тады фентаніл? Ён вельмі танны, я чытала. І ён паўсюль!

— Там сразу мозг дымиться начинает. В смысле, если у нас такое от фентанила, то мы уже умерли.

Федор хотел добавить, что всегда боялся даже думать о тяжелых наркотиках, потому что суеверно думал, что в случае передоза он непременно попадет после смерти в Беларусь. Но промолчал, потому что ему показалось, что Надя и так прочитала его мысли.

Но Надя ничего не прочитала.

— Не працуе, — манатонна і прадказальна заўважыла яна, падбягаючы да Фёдара і паказальна задзіраючы руку з айфонам угару. — От жа ж усё, бляць, як у жыцці, слухай. У снах звычайна тэлефануеш у такі вось момант памерлай бабулі, ведаеш. Ці Андрусю, напрыклад, — як ты там маешся, чаго не званіш, ты ж даўно ўжо ўваскрос, сука. І яшчэ ў снах звычайна ўжо пачынаеш лямантаваць, рукі ламаць у такой сітуацыі, а ў рэчаіснасці, калі сутыкаешся з чымсьці немагчымым, іррэальным, паводзішся спакойна, як мы зараз, такая дэрэалізацыя. Гэта псіхіка будуе шыльду паміж рэчаіснасцю і тваей немагчымасцю яе ўсвядоміць!

— Так, успокойся, — остановил ее Федор. — Будем решать проблемы по мере возникновения. Мы знаем эти места? Да, мы знаем эти места. Будем себя вести так, как будто мы в них реально оказались. Если это вещества, нас отпустит. Если это что-то другое, мы это быстро выясним. Если это сон, то чей?

— Мне таксама здаецца, што мой, — амаль шэптам прамармытала Надзя. — А табе — што твой, так?

В небе что-то загудело, они задрали головы: самолет.

— Может, в Стамбул. Или Баку, — ответил на незаданный вопрос Федор.

***

Ключи от дачи родителей Федора были все там же: под камнем у колодца. Еще в студенчестве Федор с Надей, многолюдной разваренной кашеобразной толпой разбегаясь с тех самых политеховских пьянок, намеренно откомковывались, вываливались из этой теплой дружеской кастрюли, терялись в туманах лесополосы по пути на электричку, чтобы накопать в сырой земле спасение ключей и проснуться на свежих подушечках в дачном комфорте под пиликанье сообщений: ребята, а вы на какой станции сошли-то, мы не помним.

Возможно, от шока, а возможно, автоматически синхронизируясь с этими похмельными, посмертными дачными вторжениями, они, как пять, шесть лет назад, быстро скинули с себя куртки-ботинки-рюкзаки, не глядя по сторонам, залезли на широкую, застеленную грубыми полосатыми, будто бы мексиканскими — надо же — покрывалами старую кровать и заснули. Потом они уже анализировали все случившееся и решили, что все-таки шок. Может быть, они проснутся дома, в Бруклине, подумал Федор, и Надя не будет ничего помнить, и это был его, Федора, сон.

— Звычайна ў такіх снах менавіта ты мяне неяк зацягваеш назад у Беларусь, — ужо ў паўсне прамармытала Надзя. — І я такая думаю, навошта я цябе слухала! І калі прачынаюся, потым рэальна на цябе злая, заўтра таксама буду, бо прачнуся дома.

Проснулись они на даче Федоровых родителей. Причем когда Надя еще не открыла глаза, она уже точно знала, где проснется и что увидит, — эти сраные цветочки на шероховатых, мушиных, столетних обоях. Федор сидел на перевернутом жестяном ведре около камина — точнее, печки — держась обеими руками за голову, как бы являя собой скульптуру «Беларус, сидящий на жестяном ведре внутри государства Республики Беларусь».

— Надо позвонить всем, — Федор поднял голову. — Уже понедельник! Я должен на работу выйти!

У Федора тоже не работал роуминг: чтобы он работал, его надо было включить заранее. Впрочем, Беларусь вряд ли была в списке стран, пригодных для роуминга: если международные звонки туда так и не вышло подключить, сколько они ни ругались с провайдером, то с роумингом в любом случае не вышло бы. Интернета на даче не было, но был стационарный кнопочный телефон. Федор немного послушал гудок — он давно не слышал такого гудка: домашнего, липкого, едкого, как окунуть кончики пальцев в подсолнечное масло и немножко потереть этими кончиками гладкую пластмассу.

Зачем-то он сказал себе: ни в коем случае не звони родителям. Возможно, ему казалось, что если он позвонит родителям, эта реальность станет окончательной и безвозвратной.

— Закаткі ёсць — будзем жыць, — Надзя адпусціла напольныя дзверы ад закатачных сутарэнняў, і яны грымнулі, як стрэл.

— На каких-то дачах, может, или в домах есть вай-фай незапароленный, — сказал Федор. — Я пойду поищу.

— Я з табой, — хуценька адказала Надзя і пабегла шукаць боты, і ўсё было нібыта раней, нібыта шэсць год таму, толькі пахмелля ў яе не было, а шкада.

Они около часа ходили по поселку, останавливаясь почти около каждого домика. Как назло, если где-то и был вай-фай, то накрепко запароленный. Телефон начал садиться, и Федор с какой-то детской обидой подумал, что зарядку-то он с собой взял, но вилка для розетки — американская. Как будто недостаточно подготовился к походу на территорию снов.

— Эй, парень. Дай интернетом попользоваться, — Федор остановил какого-то замшелого, будто покрытого дорожной пылью, подростка в стеганой рыжей куртке.

— Я не дам тебе телефон, ты чо, — забыковал подросток.

— Дурак, ты раздай интернет, мне на минуту, на работу написать. Не оплатил, и отключили. Проснулся вот. С работы, наверное, звонят, а я недоступен.

— А, забухал, — гыгыкнул подросток. — Десятку дашь?

Федор достал из кармана кошелек, подумал, протянул подростку пять долларов.

Быстро пролистал новости — даты все те же, год тот же, в мире происходит прежний привычный ужас, и теперь Федор буквально внутри него, а не где-то в сочувствующей стороне. Написал начальству: температура 39, положительный ковид-тест, берет больничный на несколько дней, даже дистанционно работать не может, голова болит, простите все. Начальство ответило так, что снова заныло внутри головы: не сон, не сон.

— Ты ей прямо простыню какую-то наваял, — заметил подросток. — Давай уже, все, меня родаки в магаз послали, щас звонить начнут, — дописывай. Ничего она тебе не сделает. Забухал у Вована, напиши, — он снова гыгыкнул и брезгливо кивнул на Надю. — А у подруги твоей чо, тоже связи нет, или телефон сел?

Сел, подумал Федор, сел, не умер. Я и забыл, что там, где в Америке умер, — в Беларуси сел.

Чтобы не сесть в Беларуси, надо было хорошо постараться. Вернувшись на дачу, они с Надей пересчитали наличные: 67 долларов. Двадцатку разменяли в магазине, снова притворившись чьими-то забухавшими дачными друганами из города; там же купили еды: вафли, охотничьи тонкие колбаски, жесткий хлеб в мягком пакете, минеральную воду. Потом сели на электричку и поехали в Минск. Надю в электричке не трясло, а Федора всю дорогу трясло, как будто они едут в разных электричках.

— А я вырашыла, што сапраўды не буду панікаваць, раз не магу ні патлумачыць гэта, ні змяніць, — сказала Надзя. — Буду рабіць, што робіцца.

— Ты можешь не говорить при людях по-беларуски? — Федор покосился на серых, похожих на тени, усталых пассажиров с баулами и корзинами. Электричка была похожа на фильм про беларускую электричку, который кто-то решил снять в условном Массачусетсе и потратил все деньги продюсера на то, чтобы электричка выглядела правдоподобно. Федор даже подумал — и ужаснулся сразу же этой мысли — что раз весь кинобюджет ушел на электричку, то все действие, наверное, будет разворачиваться внутри электрички, поэтому час-полтора экранного времени поездки будут длиться бесконечно, каждый диалог будет критически важным, а в конце одного из них случайно убьют; скорее всего, убийство будет связано с беларуским языком.

Но никого не убили, Надя всю дорогу молчала покорной рыбой, пусть и давала Федору взгляды (зачем ты, зачем, вот уже циркулярная пила рубит голову надвое, мне так баліць адвезці цябе ў лес), а Минск за три года практически не изменился, и это было паршивее всего. Раньше они все время обсуждали, как это будет, — как они вернутся в Минск, а он такой же, как был. Действительно, он был ровно такой же, как раньше, но люди были другие, вывески были другие, а воздух и небо были как прежде, тяжелыми и тренировочными, будто пыльный школьный инвентарь из спортзала. В метро Федор ехал с закрытыми глазами, а Надя — с открытыми, по привычке (новой) рассматривая людей; люди отводили глаза.

— Может, у жильцов есть ключи, — сказал Федор, когда они по привычке (старой) вышли на “Академии” и поняли, что в квартиру им не попасть. — Когда они сваливали, они не хотели с родителями встречаться. Точно не отдали. Я могу им позвонить от соседей, например.

— Яны з табой жыўцом тым больш не сустрэнуцца, — сказала Надзя. — Ці сустрэнуцца, і губазікаў з сабой пацягнуць, ты ж не ведаеш, што яны там ад страху падпісвалі, калі ў іх дзверы ламалі і дзяцей тварам усе на падлогу — ляжаць, сукі! Усе праз цябе, сам разумееш. Ты вінаваты. Ты вораг.

— Да ладно, чего я так боюсь родителей, — сказал Федор, пока они шли куда глаза глядят широким бесконечным проспектом, тоже похожим на сон (он и раньше был похож на сон). — Я скажу, что решили приехать в отпуск.

— Яны зноў пачнуць скавытаць, што ты тады з-за мяне адсядзеў, што гэта я цябе туды пацягнула на вуліцы. Давай ты адзін да іх сходзіш. Ці лепш паехалі ў Віцебск да мамы?

— Приехал в отпуск, да, — Федор как будто не слышал Надю, завороженный концепцией отпуска. — Такой бесстрашный. Хорошо, приехал в отпуск в Россию и тайком решил заехать к родителям. Господи, куда в Россию, какая Россия. Допустим, в Питер. Но билета прямого не было. Да никак не добраться до Питера уже. Черт, как это объяснить. Может, в отпуск в Литву? И решил заехать домой. Но почему я их не предупредил? Или скажу, что меня депортировали. И что дальше. Возьмем у них денег, свяжемся с посольством, объясним ситуацию, что не помним ничего, может, нас похитили и перевезли через границу в Мексике, например. Попросим кого-нибудь прислать ди-эйч-элом наши паспорта, чтобы мы могли выехать. А хотя нет, почта в Беларусь не ходит.

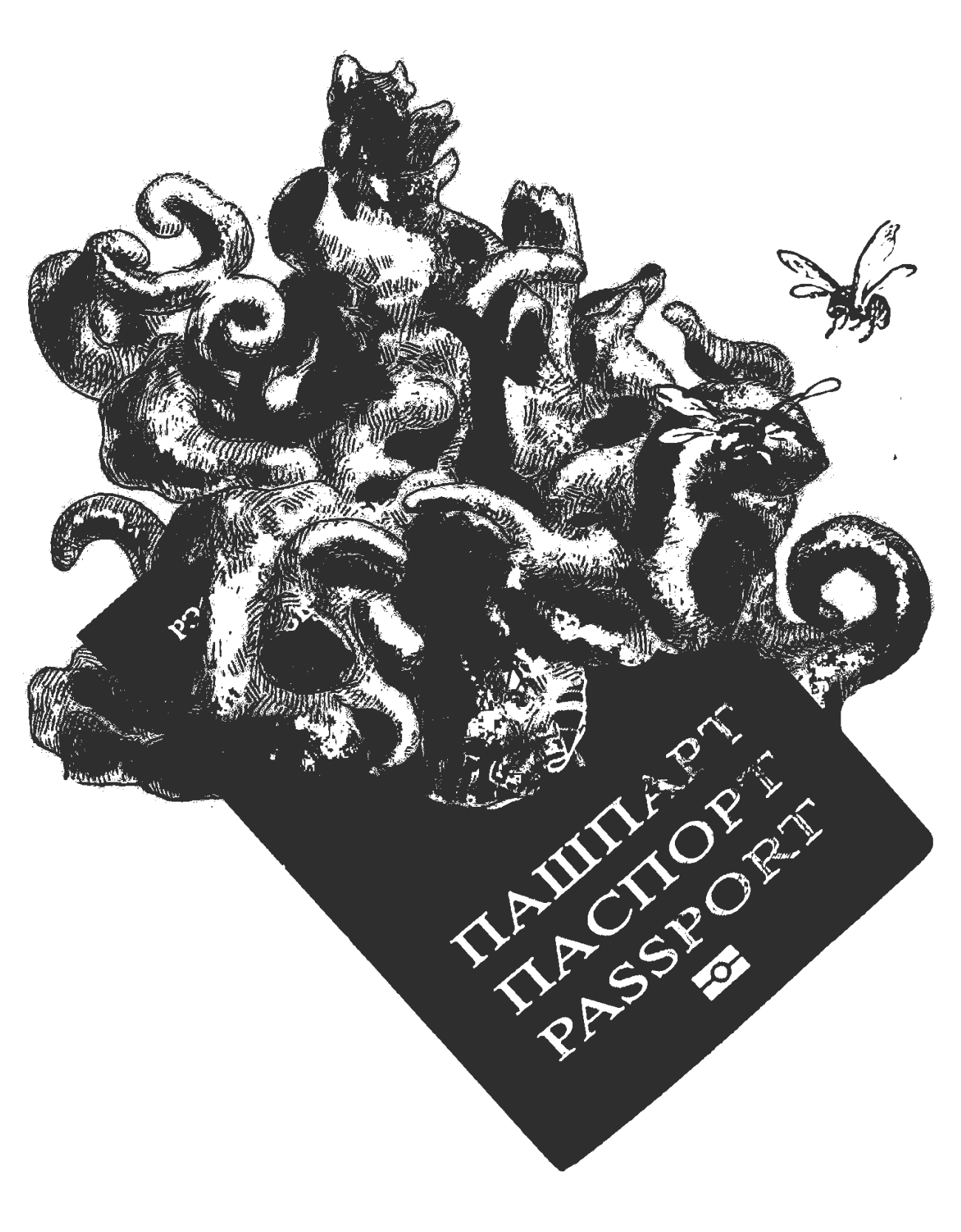

— Амбасада зачыненая, — удакладніла Надзя. — І мы не грамадзяне ЗША, у нас нават грынкарт няма, таму нам там і не дапамаглі б. А твой беларускі пашпарт больш не дзейнічае, цябе з ім не выпусцяць, ты больш не грамадзянін. Хаця калі не грамадзянін, цябе і не ўпусцілі б.

— Надо попросить, чтобы выслали друзьям в Варшаву наши разрешения на работу, — продолжил Федор. — И карточки социального страхования. И справки, что мы подались на статус международной защиты, потому что я под уголовным преследованием в родной стране, которая лишила меня гражданства. И потом как-то надо выехать в Польшу через лес. Точнее, пойти в Литву пешком через лес. А там пойти в американское посольство с этими документами и все им объяснить.

— Нас ніхто не ўпусціць назад у Штаты, — сказала Надзя. — Пакуль мы чакаем статусу, мы не павінныя былі выязджаць. Мы выехалі і аўтаматычна пазбаўленыя гэтага статусу, усё.

— Мы не выезжали официально, поэтому для них мы не выехали. Это значит, что и вернуться мы должны не официально. Короче, нам надо поехать в Мексику, а там нелегально пересечь границу, или даже можно легально, у нас же есть американские водительские права, мы их покажем, и может прокатит, и нас не остановят на границе. Может, нас и в США по водительским правам пустят, раньше вроде через наземную границу впускали без паспорта, да? Надо погуглить, да? Где все хипстерские кафе?

— Паўсюль, — далікатна адзначыла Надзя. — Ты проста ўвесь у сваіх паранаідальных вылічэннях і таму не глядзіш. Мінск — сусветная сталіца хіпстарскіх кафэ, яны на кожным завулку!

І праўда, навокал рассцяліліся шырокія прасторы і безліч хіпстарскіх кафэ: старое звыклае “Зерне” з нейкай дзівоснай непазнавальнай шыльдай (“Я ва ўсім бачыла Мінск, — падумала Надзя, — але таго Мінска, які мне паўсюль мроіўся, і праўда больш няма, Фёдар меў рацыю, гэта было так недарэчна і тупа”), кавярня “Кофейное дерево” з фіялетава-неонавымі літарамі ў thanksgiving-style вакенцы з пузатымі маляванымі гарбузамі, бар “Ранішнік” (канечне ж, “Утренник” — гадкае паўзабытае дзетсадаўскае слоўца, штосьці паміж трэнікамі і варэнікам) — выбірай, што хочаш, наступная станцыя “Мінск Хіпстарскі”, асцярожна, дзверы ніколі не зачыняюцца, у любую хвіліну ты можаш праз іх прайсці і апынуцца тут, і памерці таксама тут.

На стоянке около кафе были расставлены, как бесчеловечные шахматы, машины с российскими номерами. Слишком похоже на реальность, слишком глубокий сон. “Вероятно, если уже нельзя проснуться из этого сна, — подумал Федор почти одновременно с Надей, зависшей на паміранні тут (все было буквально написано на ее взгляде, который метался, как птица в комнате, между вывесок), — это не сон, а просто смерть”. Бывает же так, что некоторые смерти похожи на бесконечный сон, один из самых неприятных, и им выдали именно такую смерть в осеннем лесу, где раздавали смерти осторожно, бережно, по талонам, и их лотерейный билетик оказался поездкой домой.

Или все-таки передоз, после которого отправили домой уже в наказание, — туда, где дома больше нет.

Федор размышлял о правилах смерти с таким же уважением к ее причудливой неотменимой бюрократии, с которым продолжал мысленно катать в голове туда-сюда, как стеклянный бисер, тысячи идей про прохождение мексиканской границы и всех остальных границ.

— Лавандавы раф! — ён так і ведаў, што Надзя пачне ржаць. — Афігець! Бляха, тут праўда лавандавы раф! Я нічога іншага не хачу, толькі ён, толькі раф!

Фёдар вылупіў вочы і паглядзеў на Надзю, нібыта бачыць яе ўпершыню.

— Я сам за-ка-жу, — павольна працягнуў ён. — Они не по-ни-мают твой йы-зык!

— Усё мы нармальна разумеем, — заржала дзевачка-барыста. — Зробім лавандавы раф. На якім малацэ пані яго жадае — звычайным ці мігдалавым?

Тут бы Федор мог почувствовать себя комфортно, но он почувствовал себя максимально некомфортно. Он сфотографировал шильдочку с паролем от wi-fi, попросил у девочек зарядку для айфона и, ковыряя ложкой яблочно-овсяный густой кисель с крошевом из печенья, так же отчаянно ковырял взглядом ленту за лентой, как будто пытаясь понять из новостей, что случилось и зачем. Возможно, Россия ебнула по Штатам атомной бомбой и после смерти они с Надей, безболезненно испарившись, попали в Беларусь. Это бы все объяснило.

Но никаких объяснений нигде не было. Федор списался с сотрудниками, прислал фото старого своего двухполосного теста (как знал! специально сохранил), пожаловался на вторые сутки температуры, решил пару рабочих вопросов (какой молодец, с температурой — а разобрался). Он снова отметил, что клинически, до паники боится писать родителям и друзьям о том, где он, — как будто сейчас работают какие-то новые правила, согласно которым наблюдатель определяет реальность, и стоит хоть кому-то зафиксировать, что они с Надей здесь, — назад дороги нет, и тут же вскроется кровавая память, наглухо закупорившая всю историю их путешествия: возможно, их и правда депортировали, но мозг настолько отказался это принимать, что выключился в моменте леса и включил сознание обратно только тогда, когда они решили, шокированные и несчастные, сгонять на дачу, чтобы что? Может, это психогенная фуга? Но как его впустили в Беларусь по отмененному паспорту? Ничего не сходилось, и кисель в животе ныл и дергался, как заевшая скрипучая дрель, вылепленная из мягкого сладкого печенья.

У Надзі таксама не было ніякага жадання пісаць сваім нешматлікім сяброўкам, якія засталіся ў Мінску. Але не таму, што ад верагодных сустрэчаў з імі ўсё канчаткова схлопнецца. Ёй было страшна, што Фёдара арыштуюць, таму чым менш народу ведае пра тое, што ён тут, тым бяспечней ім абодвум разбірацца і выбірацца. Але навошта выбірацца? Магчыма, можна і тут неяк жыць, няхай тут нічога і не нагадвае тое, як усё памятаецца.

У выніку Надзя напісала толькі Яне, якая была невыязная пасля таго, як адседзела 15 сутак за антываенныя вершы, прычым нават не свае: рэпост.

— Ян, толькі не кажы нікому, — напісала Надзя. — Я зараз у Мінску. Мне даўно трэба было да доктара, зрабіць адну аперацыю, якую толькі тут робяць. Не пытайся нават, як я даехала, мне не вельмі хочацца пра гэта ўзгадваць.

Надзя казала чыстую праўду: ёй ужо даўно трэба было да доктара, выразаць пагрозлівага памеру міёму памерам 5 з паловай — як турэмны срок, які пагражаў цяпер Фёдару, — сантыметраў, а штатаўскай страхоўкі ў яе не было, бо працы ў яе пакуль таксама не было. Увогуле яе прыватная методыка адносна хлусні блізкім і сябрам мела сваім падмуркам дзве залатыя скрыжалі: калі хлусіш — кажы толькі праўду, і калі кажаш праўду — пра некаторыя рэчы маўчы; то-бок курыраванне праўдзівай інфармацыі не з’яўлялася адназначнай хлуснёй, але неяк адводзіла ўспрыманне ад небяспечных бакоў непажаданай для шэрынгу рэчаіснасці.

На слове “шэрынг”, няхай і падуманым, Фёдар скрывіўся, і Надзя раптам ускінулася ўсёй свядомасцю, раптам гэта ўсё ж такі сон, бо вакол жывая наасфера, у якой вольна лунаюць адкрытыя думкі.

— Мне Кацька такое ж на выходных напісала, — адказала Яна. — Ты глядзела ўжо той сюжэт Азаронка? Пра беглых. Паглядзі. І напішы мне потым, што насамрэч адбылося.

Надзя калісьці падпісалася на канал Азаронка, каб ведаць ворага і ягоныя планы ў твар, але ў Штатах гэты канал заблакавалі з-за хэйт-кантэнту (Фёдар зноў скрывіўся, і яна нават не здзівілася). Але яна больш не знаходзілася ў Штатах.

Пагартаўшы канал туды-сюды, Надзя знайшла сюжэт, але ўключаць яго ў кавярні пабаялася, таму проста прачытала тэкст, які быў ласкавым кэпслокам размешчаны пад відэа.

“Наконец-то все беглые, ностальгирующие по полям и лесам нашей синеокой Родины в своих грузиях, прибалтиках и прочих пендосиях, получат шанс вернуться на любимую родину, как они и мечтали! Наши доблестные белорусские ученые опробуют новую уникальную технологию, основанную на квантовой телепортации и объективации ментальных образов! Теперь, когда у беглых тварей в их гейропах возникает похмельное дежавю с тоской по Родине, — они тут же оказываются в том месте, которое им померещилось! Это гуманная технология: те, кто не тоскует по Родине, пусть остаются на Западе поливать грязью соотечественников. А те, кто в заграничных озерах видят родные Миоры, — добро пожаловать домой! Уже в первые два дня работы системы ученые уловили больше десятка успешных перебросок! Причем это еще и огромная экономия ресурса в ситуации, когда Запад ограничил авиаперелеты в Беларусь! Мы предлагаем всем патриотам, которые так любили свою Родину, что силами наших великих умов смогли оказаться дома — невзирая на усилия тлетворного Запада сделать все, чтобы белорусы не смогли вновь увидеть родные леса, — явиться с повинной в ближайшие пункты милиции, чтобы поблагодарить государство за возможность сэкономить на билетах и визах! Всем, кто повинился и пришел добровольно, будет предложено сотрудничество и возможность уменьшить срок, предусматриваемый в рамках тех преступлений, которые они совершили, возможно, неосознанно, под влиянием западных нарративов”.

Адкуль Азаронак ведаў такое слова — “наратывы”? Магчыма, разумныя беларускія вучоныя таксама дапамаглі яму напісаць пост, інакш у ім была бы спрэс малазразумелая скапіяваная з нейкіх рускіх сацсетак лаянка.

Далей Азаронак неяк мутна намагаўся патлумачыць, якім чынам працуе новая тэхналогія, — там і праўда было штосьці наасферна абумоўленае (слова “наасфера” ён таксама не ведаў), а таксама даволі імбрыкавае тлумачэнне квантавай тэлепартацыі і квантавага ж заблытвання часціцаў. Атрымлівалася так, што зоны, якія трыгераць актывацыю настальгічных успамінаў у якасці мыслеформаў, нейкім чынам дублююцца ў гэты, чорт яго дзяры, прустаўскі момант дэжа-вю, а калі нейкая рэч дублюецца і з’яўляецца адным і тым жа, існуючы ў двух розных кропках сусвету, паміж гэтымі дзвюма копіямі адбываецца штосьці кшталту квантавай заблытанасці і аўтаматычна ўзнікае свайго кшталту канал сувязі, і два месцы праз гэты квантавы тунэль схлопваюцца ў адно, сугучна новай тэхналогіі. Надзя не ведала, як такое магчыма: ці яны запусцілі вакол Зямлі нейкія нябачныя спадарожнікі, ці проста расставілі па ўсёй краіне квантавыя маячкі, якія пранізваюць усю тэрыторыю нябачнымі хвалямі, — няважна. Увогуле, нават калі гэтым нічога нельга было патлумачыць, гэтым было ўсё магчыма патлумачыць.

— Там тебе Яна пишет, — мрачно ответил Федор, когда прочитал это все в Надином телефоне, который она протянула ему абсолютно молча и с каменным лицом, вдруг, вероятно, вспомнив, что лучше вслух не говорить, пусть кафе и “свое”. — Ты ей сказала, что мы тут? Зачем?

Надзя так жа маўкліва ўзяла тэлефон і паглядзела, што піша Яна.

— Я все прочитал, это какая-то антинаучная хуйня, — сказал Федор.

— Ты ад Азаронка чакаў нейкай навуковасці? — зашыпела Надзя.

У тэлефоне і праўда былі паведамленні ад Яны.

— Ты адна ці з Федзем? — пыталася яна. — Кацька з малым, удваіх. Піша, што трэба яму зубы лячыць. Але не трэба мне зубы загаворваць. Кажы, што насамрэч адбывалася. Я калісьці чытала вельмі карысны артыкул Машы Гесэн, дзе напісана, як трэба выжываць у аўтакратыі. І там было першае правіла: заўседы верце ўсяму, што кажа дыктатар. Нават у самыя шалёныя рэчы верце. Бо калі ён не хлусіць, гэта можа выратаваць вам жыцце.

Надзя падумала і напісала ў адказ:

— Федзя застаўся дома, яму ж сюды нельга.

А потым дадала:

— Азаронка не магу адкрыць, канал заблакаваны.

Краіна, дзе нікому немагчыма давяраць, акрамя дыктатара, наўрад ці дом. Надзя і Фёдар дапілі каву, пакінулі мілай беларускамоўнай барысце пару долараў у спецыяльным парцалянавым кубачку з надпісам: “Збіраю на рамонт доміка ў весцы” і, неяк нават не абмяркоўваючы нічога, накіраваліся ў бок чыгуначнага вакзала — на электрычку.

На даче Федор догадался включить телевизор — теперь все, что их могло волновать, происходило именно в телевизоре, а не Интернете. Тем более, что безумные идеи беларуского телевидения уже никто не воспринимал всерьез, поэтому в настоящие, человеческие новости весь этот квантовый несуразный кошмар не попал, и правильно.

Оказалось, что новая технология работает великолепно — якобы за одни лишь выходные, которые мерзкие «беглые» предпочитают проводить на природе, причем явно той природе, которая напоминает им ландшафты луноликой круглоозерной родины, квантовые радары уловили уже несколько десятков переходов — но локации, к сожалению, не очень точные, приблизительно можно увидеть регион и потом прочесывать там дачные домики, если переброшенные предпочитают домики, но в город они вряд ли поедут, там же системы распознавания лиц повсюду, поэтому в скором времени будут рейды по дачным поселкам в районе перебросок.

Про предательские поселки выяснилось из какого-то форума в Фейсбуке, куда первое время кинулись открыто писать те несчастные, которые сразу же после переброски поехали к друзьям, к родителям, имели безграничный роуминг, так и не вынули из телефона вторую, призрачную, беларускую сим-карту. Оказавшись в ситуации информационной открытости, они успели настрочить десятки панических тредов: там были и такие же испуганные, как Федор и Надя, выходные лесные хайкеры — ой, больно! как еловой веткой хлестнули по глазам! — выбравшиеся на октябрьский променад из бесконечных своих офисных бдений, и поначалу свалившие все на грибы жители Нью-Гемпшира, которые не трогают сыроежки, а сразу же на гриль их, болезных и перламутровых, и даже пара калифорнийцев, решивших поехать на Север посмотреть на волшебные домашние озера. Которые ну чистый Браслав, если прищуриться и представить, что горы — это низкие серые облака; так раньше порой кажется совсем наоборот, когда нагромождения закатных облаков вдруг выглядят как горы и вспоминаешь Крым, Черногорию, Грецию и все остальные места, куда ты больше не поедешь со своим недействительным, отмененным паспортом.

— Нават вяртанцы з Флорыды ёсць, — здзівілася Надзя, заўважыўшы Тампу на скрыншотах, якія шчодра перапаўнялі экран. — А памятаеш, як там па балоце, калі мы на лодачцы каталіся па алігатаравым заказніку, дзікі кабанчык хадзіў, такі зусім родненькі, і алігатары неяк перасталі брацца ў разлік, падумаеш, на Беларусі таксама алігатары ў нейкім сэнсе, — і я тады сказала потым, што мне тэрмінова трэба ў туалет, але насамрэч я пайшла ў туалет, каб паплакаць, бо гэта было настолькі нашая дача на Віцебшчыне, што ў мяне проста сэрца крывёю захлынулася і я задыхалася ад немагчымасці аплакаць тое, што я туды ўжо ніколі не вярнуся.

— Теперь придется жить в таких штатах, где природа не похожа на беларускую, — ответил Федор так уверенно, как будто точно знал, что объясненная проблема обратима и ситуация вот-вот каким-то аналогично невероятным, но объяснимым образом, починится. — Может, Джорджия? Там бородатые деревья и мангровые леса. Тут такого нет. Флорида плоская и с болотами — ее ни за что. Южная Калифорния — но до момента, пока русские не изобретут похожую технологию касательно Крыма. Аризона — там пустыня, у нас их нет. Почему я говорю «у нас», как будто я теперь окончательно тут? На север штата или в Мэйн — ни в коем случае, там эти хвойные леса. Куда ни идешь — всюду брать документы, когда они будут: гринкарта, когда она будет, паспорт, когда он будет. Но на север лучше не ехать даже в командировку, там деревья.

— Магчыма, заставацца тут, на лецішчы, усё ж такі небяспечна, — адзначыла Надзя. — Трэба шукаць нейкія праваабарончыя арганізацыі, каб нас вывелі лесам. Ці праз балота.

— На север ни за что, — продолжил Федор, рассеянно глядя в уходящий куда-то вдаль неоновый тоннель телевизора. — В Чикаго озера, это небезопасно. А еще можно потом друг другу глаза выколоть, как в этом фильме. Или не было такого фильма? Ну, теперь будет.

— Добра, застанёмся пакуль тут, — пагадзілася Надзя. — Дамоў шмат, у кожны не пойдуць правяраць. Трэба толькі вырашыць, як набыць без пашпартоў мясцовыя сімкі, не турбуючы мясцовых, бо здадуць! І дзе грошы браць, таксама вырашыць.

— У родителей заначка в погребе, — вдруг включился Федор, до этого, вероятно, обкатывающий в голове сценарий хоррора про выколотые глаза как профилактику киднэппинга — ой, больно! — через дежавю. — Возьмем пока ее, а я верну, когда дома будем.

Федор был уверен, что скоро все наладится, — там, где есть метод, есть и анти-метод. Где есть объяснение, должно быть и излечение. Выяснилось, где поломано — поймут, как починить.

***

Так они прожили на даче полтора месяца, питаясь картофельными запасами и закатками из погреба. На других участках довольно скоро обнаружилось еще несколько вынужденных переселенцев — Таня и Борис из Санта-Барбары (поездка на ранчо к друзьям в Сан-Хосе и чересчур знакомый хутор с курочками и коровками) и венчурный капиталист Санек из Сан-Хосе, не знакомый с друзьями Тани и Бориса. Санек объелся грибов со встреченными на вечеринке бернерами, после чего одно из невзрачных водохранилищ, скучно и неживописно вырытое в удобном разломе Сан-Андреаса, неожиданно превратилось в крохотный их дачный прудик с маленькими зеркальными щуками, ловко, будто специально вмерзшими в лед ресторанным, декоративным даже каким-то образом, и медленными, снулыми зимними карасями, которым отец Санька, грузно орудуя багром в развороченной, как рана, серой лунной полынье, передавал пузырьки свежего ноябрьского воздуха под лед подышать. Ну вот, подышал.

Находили они друг друга как-то интуитивно — Таня тоже пыталась разменять двадцатку в сельпо, Санек просто стоял на главной улице поселка, смотрел на коня и орал таким страшным голосом, что Федор, не раздумывая, бросился ему на шею с криком: «Саня, Саня, успокойся, тебя скоро отпустит!» — и поволок его прочь, пока не оживились местные; Санек яростно отбивался, но именно потому, что Федор знал его имя. Федор ничего не знал, но почему-то выходило так, что переброшенные иногда действительно имели доступ к некоторым мыслям друг друга.

Дача Санька была оборудована всем необходимым — скоростной Интернет, wi-fi роутер, запасы еды на случай ядерной войны, старой модели Пелотон в тайном подвале, чтобы не толстеть и не стареть, глазная лаборатория в соседнем, не тайном подвале (Санек, заскучав в сырой айтишной Беларуси образца цветущего 2018-го года, по какому-то кромешному наитию хотел открыть глазную лабораторию, но задушили налогами и передумал, но оборудование осталось — Федор мог делать со своими и чужими глазами теперь что угодно, да вот только ни повода, ни желания не было). Какие-то элементы лаборатории, впрочем, уволокли милиционеры, несколько раз появлявшиеся в домике с обыском, — пока они толпились у двери, крича: “Сдавайцесь дабравольна! Уплачены большие дзеньги за вашу транспортацию!”, все отработанными жестами хватали свои компьютеры и телефоны, спускались в тот подвал, где Пелотон (тайный), чтобы так же привычно пробраться двадцатиметровым подземным ходом в шаткий уродливый дровяной сарай с бетонным подполом (Санек еще при жизни в Беларуси был tech-параноиком, а также был одержим идеей обнаружить тот самый подземный тоннель между Несвижем и Миром) и отсидеться там, пока менты не обыщут дом и не уедут, кое-как впихнув награбленные артефакты в машину.

— Мы у них уже третьи, — тихо говорил Санек, ковыряя пальцем земляночную стену. — Поэтому 3D-принтер они не заберут. Он никуда не влезет.

Доступа к мыслям ментов у Санька не было, но предыдущих двоих телепортированных, чьи домики тоже подверглись полуобыску-полумародерству — точнее, их липкий подвальный страх, — он как-то улавливал в общем звенящем эфире. Его это не удивляло, а скорей успокаивало — так же, как его мгновенно успокоило Федорово рандомное “Саня-Саня”, попавшее точно в сердце, прямо в цель, — все со всем связано, сингулярность теперь новая колыбельная, баю-бай. Рейд закончился, можно снова идти работать.

Иногда они устраивали общий домашний офис в ледяной-лубяной избушке Бориса и Тани, иногда — в домике Федора. Правда, для этого надо было убедиться, что родители Федора не вздумают приехать протопить домик ближе к зимнему сезону — однажды они обмолвились во время созвона (Федор был вынужден иногда созваниваться с родителями как будто из Америки и врать, что в телефоне и в компьютере сломались камеры, такое странное совпадение, буквально сбой матрицы), что собираются на дачу проверить, как все там. Точнее, не обмолвились, а Федор слишком назойливо расспрашивал их, как там дача, как там погода, не обосновался ли в домике кто-нибудь из бомжей или тех, беглых, ну, вы видели новости, но мы в них тоже не верим, чего только не придумают, чтобы напугать людей.

Федор как-то убедил начальника, что будет работать из дома в апстейте (черт, больно), потому что после тяжелого ковида у него страшно болят суставы и нет никакой возможности выбраться из дома. Санек и так управлял всеми своими многочисленными фирмами отовсюду. Борис написал своему работодателю всю правду, и ему приостановили контракт, решив, что Борис сошел с ума. Таня же была в розыске как официально пропавшая вместе с сумасшедшим Борисом. Поэтому ее лучшую подругу, временно забравшую к себе детей Тани и Бориса, все время таскали по допросам. Квантовая телепортация как довод в этой ситуации не работала вообще, поэтому детей должны были скоро передать куда-нибудь для усыновления. И Таня в основном занималась тем, что пыталась через Скайп убедить судью поверить, что она каким-то немыслимым образом оказалась в Беларуси, не может вернуться, и просит выслать их с Борисом гринкарты по определенному адресу в Вильнюсе, куда они придут лесом, как только ими займутся правозащитные структуры. Это был план Нади, только вот правозащитные структуры как-то не интересовались проблемой. Некоторые медиа написали о происходящем как о курьезе, кто-то отметил, что несколько эмигрировавших беларусов и правда исчезли, перестали платить рент и появляться на работе, однако, не объявились и в Беларуси, но в целом происходящее воспринималось как очередная безумная фантазия государственного телевидения.

— Мяне прасілі даць інтэрв’ю некалькі разоў, — прызналася аднойчы Надзя, калі Таня ў чарговы раз, заліваючыся слязамі, пыталася ў яе, ці варта ей знайсці нейкіх журналістаў, што яшчэ засталіся ў Беларусі, і даць пра ўсе гэта інтэрв’ю, каб свет нарэшце паверыў у тое, што адбываецца. — Магчыма, Яна мяне зліла, бо я адразу яе забаніла. Але я адмаўлялася і пісала, маўляў, каму вы пішаце, якая тэлепартацыя, нейкая блазнота. Бо я не магу так падставіць Федзю, разумееш. І так вось пастаянна гэтыя рэйды.

— Интервью надо дать физическое! — объясняла Таня. — Я, когда у меня суд, всегда выхожу на улицу с телефоном и ору: “Смотрите! Это улица, мать вашу, Ангарская! Видите — на русском написано! Смотрите: на обочине мужик голый загорелый лежит и улыбается! Я реально в Беларуси!” — а они не верят, говорят: “Дипфейк, срочно вышлите ваш адрес, вам на него придет вызов на ваше слушание. Нужны реальные журналисты с камерами”.

— Такіх не засталося, — адказала Надзя. — Усе сядзяць ці з’ехалі. А хто застаўся — працуюць на БТ.

Барыс ўсім прапанаваў пераехаць у ягоную старую трохпакаёўку ва Уруччы, якую яны нікому не здавалі, бо чамусьці верылі, хто хутка вернуцца дадому, — ну, вось, можна лічыць, вярнуліся. Але менавіта з-за таго, што пра знікненне Барыса і Тані, а таксама пра сітуацыю з эмігранцкімі дзецьмі, якія засталіся без бацькоў, напісалі нават беларускія медыя, было зразумела: кватэра дакладна маніторыцца органамі. Магчыма, там ужо даўно жыве назіральны дуэт сумуючых мянтоў, якія атрымліваюць зарплату за пражыванне ў кватэрах, у якія вось-вось павінныя вялікім кагалам заваліцца беглыя і беспрытульныя.

Часам яны правяралі чаты іншых перакінутых беларусаў, якія разгублена намагаліся намацаць адзін аднаго, неяк сканэкціцца віртуальна (Фёдар нават ударыў рукой па стале, так засвярбела пад чэрапам), але пры гэтым не свяціць сваіх сапраўдных імёнаў, не здаваць лакацый перакідкі, не называць услых імя вёскі сваёй, код лецішча свайго, глыбіню свайго возера.

— Дзе вы? Цэнтр ці вобласці? Хутарскія ці вёска? А калі вы не на сваёй дачы, можна на вашай перакантавацца? Не, Вайберам не трэба, Ватсап ёсць? Напішыце адрас. Кіньце адрас у прыват. Дай адрас канкрэтны?

Ніхто не хацеў даваць свой адрас, таму гэтыя перапіскі выглядалі на дэпрэсіўнае ліставанне лістападных прывідаў: ніхто не ведаў і не мог сказаць, як ягонае імя, дзе ён знаходзіцца і адкуль куды трапіў, але ўсім была неабходная дапамога, падтрымка, часам закрыццё сітуацыі праз помсту, як і наканавана прывідам, навечна прывязаным да прасторы і кропкі, дзе здарылася катастрофа. Часам і ўспамін можа быць катастрофай.

Калі Надзя, начытаўшыся ўсіх гэтых паранойных ліставанняў, паставіла сабе Ватсап, ей туды тут жа прыйшло галасавое паведамленне ад Яны, якая хутка-хутка, нібыта ў паскоранай перамотцы, выпаліла:

— Надзенька, сонейка, я ведаю, што ты тут, мы на сваім лецішчы размясцілі Васю, памятаеш Васю? Карацей, давайце да нас, вырашым, як вас назад адпраўляць. У нас ужо цэлая арганізацыя актывістаў, размяркоўваюць усіх па вёсачках, хутарах, доміках, скажы, калі ласка, дзе ты зараз і дзе Федзя, ты заўжды можаш звярнуцца да мяне па дапамогу, я магу нават даслаць відэа з Васям, ён перадае цябе прывітанне, — ці ўсё ж такі вы не знаёмыя?

— Завербована, — сразу сказал Федор. — Активисты, бля, нашлись. Видео с Васей мы скоро увидим в передаче Азаренка, таким образом. Не смей ей отвечать, вдруг она твою геопозицию сможет отследить.

Действительно, по телевизору однажды показали какого-то Васю, который в своем признательном видео сообщал, что раскаивается в том, что ходил на протесты, что уехал, бросив Родину и стареньких родителей, что получал кровавые заграничные зарплаты и платил налоги врагам Родины, которые на эти деньги покупали оружие убивать русских братьев наших, но однажды он увидел в каком-то лесочке родные беларуские березки, и так разболелось сердце, что обнял, а когда разжал объятия, вокруг была благословенная Могилевщина. И тогда Вася пошел прямиком в местный РУВД и покаялся там, а потом его увезли куда-то, и он покаялся еще и там, а потом Васю судили и он чистосердечно раскаялся, и теперь у Васи есть возможность жить свою жизнь с нуля, обновленным человеком, у себя дома, ведь что может быть лучше дома, спасибо беларуским ученым, которые не уехали обслуживать кровавый Госдеп, а применили свои знания, чтобы помочь соотечественникам воссоединиться со своей землей.

— Я не ведаю гэтага Васю, — паківала галавой Надзя. — Можа, гэта і не той Вася, пра якога Кацька казала.

Але яна не ведала і таго Васю, пра якога казала Кацька. Гэта быў нейкі жудасны парад незнаемых людзей з добрай эмацыйнай памяццю, з якімі здараліся катастрафічныя рэчы. “Не так мы хацелі вярнуцца дадому, — прызнаўся хтосьці з прызнаўцаў, — але дзякуй, што прынялі”. І праўда, усіх прынялі. Можа, і іх аднойчы прымуць.

Однажды во время этих бесконечных, мучительных разговоров, Санек не выдержал и спросил у Федора и Нади:

— Почему вы постоянно говорите про дипломатические каналы, визы, документы, лес, журналистов, правозащитников, про эту всю фигню, которая и раньше не работала, и теперь не работает? Вы не думали вообще, что можно вернуться, возможно, ровно тем же способом, как они там говорят, — через квантовую телепортацию? Как они там объясняли — квантовая запутанность, да? Смотрите, вот, допустим, тут у нас лес — он на похож на какой-нибудь американский лес, например? Понимаете, да?

— Ты что, ебанулся? — вытаращил глаза Федор, — Ты реально веришь тому, что говорит Азаренок? Там и полслова правды нет. Какая, в пизду, квантовая телепортация?

— А я ўвогуле не веру, што Амерыка існуе, — дадала Надзя. — У мяне раней, яшчэ да эміграцыі, такое было заўжды пасля вакацыяў! Прыязжаю ў Мінск дамоў — і такое адчуванне, што паездкі не было, Еўропы не існуе, Нью-Ёрк фантазія, Рым — блазнота, Венецыя — галюцынацыя. Я калі і хачу штосьці ўзгадаць — перад глазамі проста пустэча, нічога няма.

— Во! — обрадовался Санек. — За пустоту я всегда готов побазарить. Ты читала “Чапаева и Пустоту”? Хотя ладно, ты, наверное, по-русски не читаешь. Короче, смотри, мы должны найти тут условную абсолютную пустоту и вернуться квантовым образом через нее в ту пустоту, где Америка, которую ты не помнишь. Отсутствие, связанное с отсутствием, создаст тот самый туннель между мирами, где…

— Ты можешь перестать? — скривился Федор. — Мне больно видеть, что ты повелся на эту их квантовую пропаганду.

Еще две недели прошли относительно спокойно, без рейдов. Правда, однажды приехали таки родители Федора, чтобы протопить дачу, — начинался зимний сезон. Федор и Надя увидели их машину издалека, возвращаясь от Санька, где у них был своего рода коворкинг (Санек работал, Борис и Таня теперь работали на Санька, который исправно, раз в неделю, переводил зарплату на счет Бориса, а Надя, которая все три года эмиграции чудовищно раздражала Федора своей безработностью, набрала всевозможных айтишных курсов и маниакально проходила их с телефона, чтобы к моменту возвращения — она верила, что они вернутся, — обрасти спасительными компетенциями), после чего возникла небольшая ссора — Федор вдруг ощутил, что хочет побежать домой, чтобы обнять родителей и испытывать определенные эмоции. Надя сказала, что, если это произойдет, она побежит на участок Санька и прыгнет там сразу в прорубь из его грибных фантазмов, потому что это лучше, чем бесконечно умирать от перитонита в тюрьме снова и снова. Федор сказал, что не может ничего с собой поделать и сейчас все испортит. Надя тогда обняла его и завыла. Федор тогда сказал, что, если бы у Нади была нормальная работа, у нее и психика была бы нормальная. Надя сказала, что они даже развестись тут не могут, потому что Федору отменили паспорт и разводить их теперь должны нигде. Но тут машина Федоровых родителей завелась и поехала прямо на них, поэтому им пришлось быстро залечь в снег и хорошенько туда проплакаться, каждый по своему поводу. Когда Федор поднял из снега ледяное, совсем чужое лицо, и ощупал его по краям, как щербатое фарфоровое блюдо, он понял, что уже не любит родителей и не скучает по ним.

Через несколько дней исчез Санек. Накануне этого он обнаружил в потайном кармане куртки какую-то старую калифорнийскую заначку грибов, отказался делиться с кем бы то ни было (хотя никто и не просил), в полном восторге сожрал все грибы и в самый критический момент — о нем он возвестил отдельно, забравшись на стол, — помчал в сторону того самого озера, чтобы слиться с божественным оком, смотрящем на него лично и адресно изнутри ледяного крошева полыньи.

Когда они добежали до озера, Санька уже не было. Полынья была такой узкой, что было решительно непонятно, как он туда пролез, если он вообще туда лез.

— Гэта я збіралася туды лезць, — сказала Надзя. — Але нават і я бы не пралезла, магчыма.

— Человек под грибами куда угодно пролезет, если захочет, — мрачно сказал Борис. Санек буквально за пару часов до обнаружения грибной заначки пообещал перевести Борису очередной транш за работу, чтобы Борис мог оплатить ряд счетов.

Полынья была совершенно недвижима, казалось, что она даже покрыта тончайшей, будто целлофановой, ледяной пленочкой; Федор, охнув для вида, побежал искать багор, которым Санек иногда, почему-то по ночам, шурудил внутри проруби, якобы чтобы дать немного воздуха зимующим рыбам. Рыб в пруду явно не было и не могло быть, разве что жабы, — но в этих действиях Санька была такая бесноватая, оголтелая одержимость, что никто не задавал ему лишних вопросов, даже соседи, которые наверняка и вызвали ментов после одного из таких ночных рыбных зрелищ.

Санька нащупывали долго. В пруду было все, что угодно, но не Санек. Возможно, он действительно исчез. Обдумывать это ни у кого не было эмоциональных сил.

Жалеть Санька тем более не было эмоциональных сил. Таня и Борис, не спрашивая, взяли рюкзак и стали сгружать туда все его запасы антидепрессантов, ноотропов, мозговых биодобавок и прочих веселящих таблеток, как-то воздействующих на настроение и работоспособность, – возможно, от этого им могло бы стать легче. Федор уселся на Пелотон и проехал двадцать три бесконечных километра, пока не задрожали коленные чашечки. Надя записалась на виртуальный предрождественский буткэмп и внесла твердой, не дрогнувшей рукой предоплату, близоруко проверяя выпуклости цифр кредитки Санька кончиками уверенных своих, знающих правду, пальцев.

— Калі я вярнуся дадому, — ціха-ціха, са злосцю сказала яна напаўголаса, сама сабе. — Дадому. Адсюль вярнуся дадому. Я знайду працу і з’еду ад яго. І буду жыць адна і рабіць, што хачу. І размаўляць у сябе дома на той мове, на якой мне захочацца.

Через несколько дней Федор собрался снова протопить родительскую дачу, рассудив, что, если родители во время очередного визита увидят на термостате внятные показания, им покажется, что зима недостаточно суровая и можно не так часто приезжать. Когда он размахнулся топором, чтобы ударить по очередному полену, он заметил на нем ярко-рыжую зимнюю бабочку с огненными фиолетовыми очами на крыльях — но руки его уже шли под весом топора вниз, и пока разлетались в стороны нескладные поленчатые колья, он заметил, что бабочка будто ничего не почувствовала, — как книга, она медленно складывала и раскладывала крылья, сообщая Федору какое-то послание, возможно, от Санька.

“Это я, Санек, — подумал Федор как будто бы через бабочку. — Уебывай отсюда поскорей. Грибов, правда, больше нет. Но поищи в подвале в закатках чего-нибудь. Я в тебя верю, братан”.

“Зимняя бабочка, — подумал Федор уже самим собой. — Вчера оттепель была, оттаяла. Бывает”.

Он аккуратно, стараясь не дышать, пересадил бабочку вначале на рукав, а потом — на поленницу, и долго-долго ее рассматривал, стараясь не всматриваться ей в глаза и не концентрироваться на том, что она похожа на книгу, — иначе он снова начал бы думать Саньком и уговаривать себя чем-нибудь наскоро травануться: в этом состоянии Федор мог бы на ощупь, вслепую, определить точное закатное сияние той самой банки с ботулизмом в бесконечно уходящих вдаль рядах чужих летних воспоминаний. Бабочка закрывалась и раскрывалась, будто заевшая музыкальная открытка без музыки.

Это тоже было дежавю, и он знал, какое именно. Он вспомнил опубликованную на одном из новостных сайтов картину с бабочкой, нарисованную художником, которого убили в тюрьме. Синяя бабочка случайно влетела в тюремную камеру, от нее исходило огненно-рыжее кирпичное сияние, под ней толпились и улыбались страшные и несчастные лысые заключенные со светлыми ангельскими глазами. Это была картина про счастье и про чудо, но все же не с позиции бабочки, понял он. И художник все-таки был, безусловно, синяя невозможная бабочка, а не несчастный приговоренный, как Федору казалось раньше; он тогда даже уловил в нарисованной толпе знакомый рыцарский профиль.

Он вернулся в дом, где Надя уже традиционно сидела, приклеившись к телевизору, откуда тек привычной рекой привычный ужас.

— Мы все неправильно делаем, — сказал он. — Собирайся, пошли в лес. Срочно, давай. Ты же хотела в лес.

Надя непривычно послушно выключила телевизор, проскользнула в прихожую и тревожно затрепыхалась рукавами в куртке.

— Нет, это легкая, надень мамину, эту, — Федор подал ей драный зимний пуховик, который мама давным-давно отвезла на дачу. — Я хочу показать тебе одну штуку, но надо долго идти. И резиновые сапоги надень, давай, там снег.

Они вышли из поселка, долго-долго шли по тропинке вдоль деревьев, потом Федор свернул в усыпанный синими тенями лес, Надя молча пошла за ним. По лесу тоже шли долго, но медленно, снег набивался в сапоги и смешно леденил, будто колокольчик, ноги.

— Понимаешь, — наконец-то подал голос Федор. — Мы все делаем не так. Мы все время сидим дома, ни с кем не общаемся, ждем непонятно чего и боимся. Что нас поймают. И что мы умрем в тюрьме. Но мы уже как бы умерли в тюрьме, понимаешь? А тут вот — понимаешь? Оно же такое красивое, весь этот лес, это море, вот это все. И оно никуда не исчезало и не исчезнет, оно тут навсегда, понимаешь?

Вдруг снег закончился и начался лед — они вышли к огромному чашеобразному куполу, утопленному в землю.

— Море, — триумфально сказал Федор. — Зимнее Минское море. И мы сейчас его перейдем, как всегда мечтали. Давай, пошли. Лед нормальный уже, вчера хорошо подморозило.

— Ты такі знайшоў слоік з адпаведнымі грыбамі? — падала ўжо крыху скрыпучы зімовы голас Надзя.

— Сейчас ты его сама найдешь, — Федор помахал руками, как будто сигнализируя кому-то на той стороне замерзшего моря. — Посмотри, видишь? Горы видишь вдали?

Надя кивнула. Действительно, небо выглядело, как будто горы. Она даже поняла, какие именно.

— Помнишь Нью-Хэмпшир прошлой зимой? Озеро было такое же, как бы утопленное в горе, мы выпили вдвоем бутылку теплого вина, оставили лыжи торчать в сугробе и спустились пешком, чтобы полежать на льду, как в кино. Был такой же свет, и точно такой же снег, и мы были точно такие же, помнишь? Все один-в-один, как тогда, так?

Надя снова кивнула. Действительно, все было в точности как тогда, в самую красивую ночь в жизни.

— И из леса тогда вышел лось, и подошел к нам, помнишь?

Из синих кустов бесшумно вышел смешной и огромный горбатый лось, и это был самый красивый лось в мире.

— Нарэшце, — сказаў Федар. І спакойна ступіў на лёд, бо гэта быў ужо зусім іншы лёд.

Таццяна Заміроўская — беларуская пісьменніца і журналістка. Аўтарка трох зборнікаў апавяданняў і рамана “Смерти.net” пра лічбавую бессмяротнасць і памяць. Стыпендыянтка арт-рэзідэнцый Macdowell Colony, Djerassi і Virginia Center For Creative Arts (ЗША). Намінантка прэмій “Нацбэст” і “НОС”. Жыве ў Брукліне, Нью-Ёрк.